フランス在住の作家・パリュスあや子氏の小説「隣人X」が映画化!

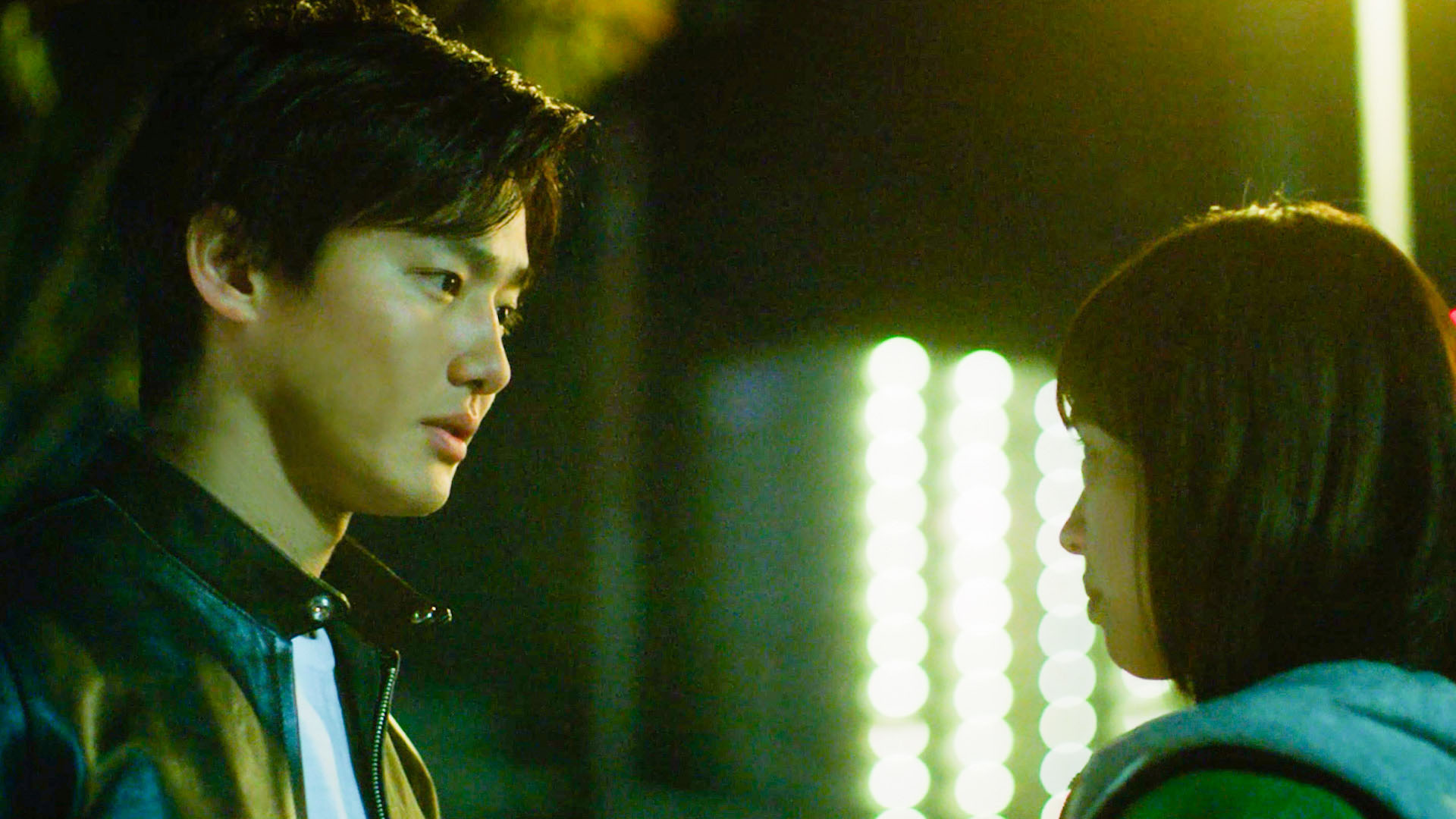

ほかの惑星から避難してきた“難民X”という存在を通して、人々の“よそもの”に対する警戒心や偏見、無意識に遠ざけようとする気持ちをリアルに描いた今作。人との関わりを避けてひっそりと生きる女性・柏木良子を上野樹里さん、良子に惹かれていく週刊誌記者・笹憲太郎を林遣都さんが演じます。

今作のもうひとつのテーマとして、「“普通”って何だろう?と立ち止まって考えてくれると嬉しい」と語った熊澤尚人監督。制作の経緯やキャスティングの理由、脚本の言葉に込めた“普通”に対する想いまで、たっぷりインタビューしました。

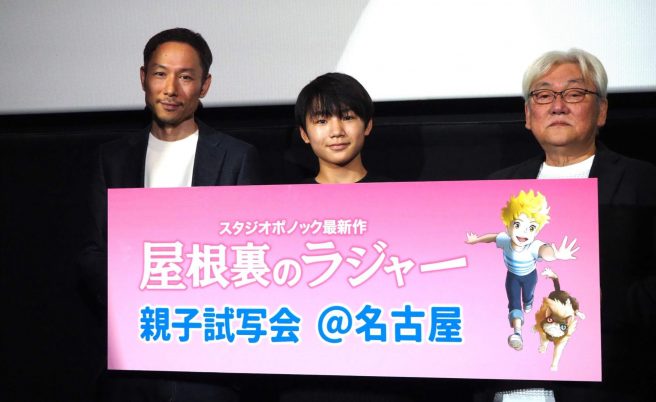

▼舞台挨拶レポートはこちら

■あらすじ■

ある日、日本は故郷を追われた「惑星難民X」の受け入れを発表した。 人間の姿をそっくりコピーして日常に紛れ込んだXがどこで暮らしているのか、誰も知らない。Xは誰なのか?彼らの目的は何なのか? 人々は言葉にならない不安や恐怖を抱き、隣にいるかもしれないXを見つけ出そうと躍起になっていた。週刊誌記者の笹は、スクープのため正体を隠してX疑惑のある良子へ近づく。 ふたりは少しずつ距離を縮めていき、やがて笹の中に本当の恋心が芽生える。しかし、良子がXかもしれないという疑いを払拭できずにいた。 良子への想いと本音を打ち明けられない罪悪感、記者としての矜持に引き裂かれる笹が最後に見つけた真実とは。

目次

キッカケはコロナ禍で体感した

他人との“距離感”に対する変化

– 今作では、監督・脚本・編集のすべてを担当。映画『隣人X -疑惑の彼女-』の映画化を決めたキッカケを教えてください。

熊澤監督:「一見同じ人間なのに、違和感を感じたり、色眼鏡で見てしまうことって良くないことだと思うんです。そういった内容をテーマに映画がつくれたら、現代において、すごく大切なことが伝えられるんじゃないかと考えたのが、はじまりです。原作を読んだのは、ちょうど世の中がコロナ禍だった頃。目に見えない偏見や人を色眼鏡で見ることについて描かれているテーマの小説だと感じ、この作品は、“今”、映画にするべきだと思いました。僕自身、コロナ禍を経験して、“人との距離感”に関しての意識がすごく変わったんです。例えば、知らない人と電車で一緒になったとき、その人のことが気になっちゃったり、色眼鏡で見てしまうことが増えてしまったり…。自分と人との距離感が変わってきたように感じたんです」

– 本作では原作と違い、“36歳の女性”が主人公となっています。

熊澤監督:「原作は45歳の女性と26歳の女性と19歳の女性の群像劇なんです。だけど今作のテーマと照らし合わせたとき、30代中盤の女性を主人公にしたいと思いました。女性の30代中盤って色眼鏡で見られたり、周りから偏見の目で見られる経験がすごくたくさんあると思うんです。今の仕事を続けるのか?結婚や出産、親はどうするか?と親世代や周りの人々に聞かれることが増えてしまう世代。」

熊澤監督:「自分自身が人生を決めていきたいけど、親や周りから色々言われて、心が揺らいでしまう、苦しい想いをされると思うんです。そういった現代ならではの背景も含めて、30代中盤の女性を主人公にすることで、この映画がすごくポピュラリティーで、人間ドラマとして響いてくるのではないかと思って、脚本をつくっていきました。」

– 脚本制作は順調に進みましたか?

熊澤監督:「2年くらいかかりました(笑)僕の中で、“見えない偏見”、“無意識の偏見”というのはブレなかったんですけど、やっぱり物語の入り口が「惑星難民Xが日本にきました!」というSF要素を含んでいるので、どこまでSF要素を入れて、ラブストーリーの要素も取り入れていくのか、また社会問題はどこまでと、各要素のバランスを見つけるまでの試行錯誤が大変でした。」

– 熊澤監督の過去作品を観ていると、“SF”という要素は珍しいと思います。映像や音などでSFを表現するために挑戦したことはありますか?

熊澤監督:「SF要素のある作品ですが、今作では、上野さん演じる良子と林さん演じる笹の日常の話こそをしっかり描きたいと思っていました。現実の自分たちと何も変わらない、裕福でない環境下で働いている女性と、会社では上司から色々言われて苦しんでいる若手記者の等身大の悩みや苦しみ、ささやかな喜びを一番描いていきたいなと思っていたので、SFより日常の雰囲気を大切に撮っていきたいと考えていました。」

熊澤監督:「ただ、常に惑星難民Xという存在が、“見えないけど、存在している”ということを物語の節々で伝えるために、SF要素が色濃く出た映像や音楽を取り入れていったような形です。そのバランスの取り方が、編集作業で一番難しかった部分ですね。でも、コロナがやってきたときも、“X”と同じく“未知との出会い”だったはず。何が起こるか分からないのが世の中。“未知なる存在”が現われたとき、自分たちはどういう考え方になるのか考えるのも面白いと思います」

“この人なら良子と笹を演じられる”

上野樹里さんと林遣都さんを選んだ理由

– 柏木良子役の上野樹里さん、笹憲太郎を林遣都さんの演技にも惹きつけられました。二人をキャスティングした理由を教えてください。

熊澤監督:「良子は周りの価値観に振り回されずに、自分で決断することができる強さをもっています。そんな女性像を想定しながら、第一稿を仕上げたとき、良子役は上野樹里さんだと思いました。上野さん自身、周りの価値観に振り回されることが全くない女性で、自分の心で感じたことを一番大切にしている方。彼女が20歳の頃に一緒に映画を作っているんですが、そのスタンスは今もずっと変わっていません。だからこそ、良子を上野さんが演じるとすごく説得力があるし、彼女自身の魅力がこの映画にとってプラスになると思いました。」

熊澤監督:「あと、良子は、“Xかもしれない”ミステリアスな役どころ。そういう部分も彼女にハマると思いました。それに、上野さんはすごくナチュラルなお芝居をする方。それこそ日常のささやかなことを演じさせれば、すごくリアルに表現できる女優さんなので、良子役は上野さん以外ありえないと思っていました。」

– 上野さんとは脚本の段階からすごく話し合ったとも聞きました。17年ぶりの共演になりますが、当時からそのような姿勢だったのでしょうか?

熊澤監督:「そうですね。今でも記憶に残っているのが、彼女が20歳の頃に映画『虹の女神 Rainbow Song』を撮影していたときのできごと。あるシーンで、彼女自身が自分の演技に対して、「このシーンは自分が上手くお芝居をできていない、このままだと、映画が悪くなってしまう」と力不足を感じたことがありました。その気持ちをその場で監督の僕に話してくれて、撮影を止めて彼女と2時間くらい話し合って、問題を解消してから再度撮影をしたことがありました。そういうことって簡単にできることじゃないと思うんです。20歳の女の子が、正直にちゃんと言えるってすごいことだと思う。そのときの彼女の行動が印象に残っていて、今回のキャスティングにも繋がっています。」

– 17年経って、上野さんの作品に対する熱量はさらに高まっていましたか?

熊澤監督:「第二稿を渡したら、上野さんからすぐ電話がかかってきて、すごい熱量を感じました。台本を読むと伝えたい想いが溢れちゃって、“こういう内容を入れたらどうでしょう?”とか、“こういうことはどうでしょう?”とか、どんどん投げたくなったみたいで(笑)でも、そうなるだろうなと僕は思っていました。だから彼女とは何時間も話し合いを重ねて、会議室の予約時間が終了になっちゃったら、違う会議室を予約して話を続けて……と、周りにいたプロデューサーたちが驚くくらい、彼女とずっと話をしました(笑)それに、17年前に共演したときと比べて、彼女の雰囲気がすごく柔らかくなっていたことも良かった。なので、良子にもそういう柔和な部分を足していこうと思いました。」

– 好青年役の印象が強い林さんを、週刊誌記者の笹役に起用したことも意外性を感じました。

熊澤監督:「林遣都って、すごくかっこいいじゃないですか(笑)いわゆる2枚目の美青年で、顔の造形も美しい。遣都(林遣都さん)も昔から変わらなくて、誠実で真面目なんですよね。演技に対して徹底的に考える人。今作では笹を通して、“人間のダメな部分”や“弱い部分”を徹底的に描きたいと思っていました。弱い部分を露呈する、“かっこ悪い役”をしっかりできる俳優を考えたとき、林遣都だったら絶対できるなと思いました。遣都とは彼が15歳の頃にはじめてご一緒したんだけど、そのあとも彼の作品を観てきたし、業界内で林遣都がいかに真面目に演技に取り組む人なのかという話は、すごくウワサになっていました。彼の演技に対する徹底的なアプローチを色々聞いていたので、林遣都なら笹を表現できると思いました。」

– 林さんの“ヒゲ姿”も印象的でした!

熊澤監督:「週刊誌の記者の方って、全然家に帰らない状態になると、無精ヒゲになるじゃないですか。なので、笹も無精ヒゲで男らしくしたかったというものあります。遣都に“ヒゲはやしたらどうかな?”と聞いたら、“いいですね”と答えてくれて。某ドラマでヒゲ姿の遣都が注目されていたけど、『隣人X』の方が撮影は先ですからね(笑)遣都のひげブームは僕のよみ通りです(笑)」

「この人が“X”かもしれない…?」

考察欲を刺激する個性豊かな俳優陣

– バカリズムさんや嶋田久作さんなど脇を固める俳優陣も個性的でした。演技面について指導した部分などはありますか?

熊澤監督:「お二人ならきっとハマるだろうと思ってキャスティングしているので、特別な指導などはしていません。嶋田さんは以前もお仕事をご一緒させていただいているので、僕に心を許してくださっていると思いましたし、今作も楽しんで撮影をしてくださったと思います。バカリズムさんは、テレビで司会やバラエティに出演されている姿を見ると、温和でクレバーなイメージのある方。なので、今作のように、パワハラ上司っぽい役を演じていただくことで、普段とは違う面白さ、独自性が出るんじゃないかなと期待してキャスティングしました。」

熊澤監督:「そういった狙いを説明しなくても、脚本を読んで理解してくれたので、僕が何も指示しなくても、めちゃくちゃ厳しい副編集長になっていました(笑)脚本を読むだけで、キャラクター像や狙いを掴む部分は、バカリズムさんの才能だと思います。今作では「誰がXだろう?」と思いながら観る方も多い。なので、「この人がXなんじゃないか!?」と色々な考察ができるように、個性的な方々をキャスティングした方が良いと思いました。」

– 良子の両親を演じた、酒向芳さんと原 日出子さんの空気感も作品にマッチしていました。

熊澤監督:「原さんは、少し天然っぽいというか、ぽわっとしている雰囲気が魅力的な女優さん。今回の役には、原さんのそういう部分が必要だと思っていました。いい意味で、少し地上から浮いているというか、マイペースな感じ。周りに言われたことを良子に言いつつも、それほどきつい印象にはならない。そういう味を出すのが上手い方だったので、良子の母親役をお願いしたいと思いました。」

熊澤監督:「酒向さんは僕のなかでは、映画『検察側の罪人』での怪演が印象に残っています。他の出演作も拝見させていただいてますが、すごく難しさを感じる役だったり、力のある役を演じられてきているんですよね。良子の父親は、本当は優しい内向的な人。すごく娘のことを考えているのに、その想いを上手く伝えられない様子を、酒向さんなら上手く演じてくれるだろうと思いました。」

自分らしく生きる“普通”とは何か?

立ち止まって、考えてもらえたら嬉しい

– 良子が母親に仕事や結婚について聞かれるシーンなど、彼女を取り巻く“30代女性あるある”にも共感しました(笑)仕事も恋愛も、良子にとっては“普通”を選んでいるはずなのに、親や周りからは“普通じゃない”と言われてしまう。「普通とは何なのか?」を考えるキッカケにもなりました。

熊澤監督:「今作の脚本では、サブテーマとして、“普通ってなんだろう?”と観た方々に考えてもらいたくて書きました。日常のなかで、“普通はこうじゃん”、“普通はこうするよね”という会話っていっぱい出てくる。でもみんな、「普通」というものを鵜呑みにしてしまっているだけで、“なぜそれが、普通なのか?”と考えるケースがあまりないように思います。友人や上の世代の人から「普通はこうでしょ!」って言われちゃって、“普通はこうだから、こうしなさい”という文化が日本は強い気がする。でも、その“普通”って勝手に決められたものだし、本当は疑ってみてもいいはずなんですよね。誰かが決めた“普通”が存在していて、“普通”の枠に入らない人は、ちょっとおかしい人、まさにフィルターをかけた目や偏見の目で見られちゃうっていう気がすごくしていたんです。」

熊澤監督:「でも今は、“周りの普通”じゃなくて、“自分の普通”を大切にする時代へと変化しています。とくに若い世代の人って、上の世代から「普通はこうなんだ」と言われることが多いと思います。もし言われたら、それはそれとして参考としてとらえておいて、「自分だったら、どうなんだろう?」と立ち止まって考えてくれるといいなと思いながら書いた脚本です。サブテーマではあるけれど、今作のなかに登場する「普通」というキーワードに引っかかってほしいなと僕は思います。今作を観た後、“「普通」ってなんだろう?”と感じていただけるだけでも、映画『隣人X』をつくったかいがあると思っています。」

女性の20・30代は、仕事や結婚、出産などそれぞれの環境の変化によって、ライフスタイルがより多様化するタイミング。生き方を自由に選べるようになった世代である一方、自分の選んだ道を“普通ではない”と周りから言われてしまう人が多い世代でもあるように思います。今作では“普通ではない存在”として「惑星難民X」が置かれていますが、彼らに向けられる視線は、周りの人と少しだけ違う人生や価値観に向けられる視線と、少し重なっているように感じました。

周りが唱える“普通”は参考として受け止め、自分の“普通”は自分自身で決めていく。原作の想いや熊澤監督が脚本を通して紡いだ言葉には、現代の人々が自信をもって“自然体”で生きていくためのヒントとメッセージが込められているように思いました。

映画『隣人X -疑惑の彼女-』は、12月1日(金)より、ミッドランドスクエアシネマほかにて公開です。

▼舞台挨拶レポートはこちら