目次

日本が誇る一大自動車生産メーカーとして、世界のモノづくりを牽引するトヨタ自動車。そのトヨタ自動車を含むトヨタグループの歴史や技術が学べる記念館が、愛知県名古屋市の「トヨタ産業技術記念館」です。

記念館というと少し固いイメージがありますが、同施設は子どもから大人まで幅広く楽しめる博物館として大好評なんです!その人気ぶりは、トリップアドバイザーが選ぶ「旅好きが選ぶ!工場見学&社会科見学ランキング」で、4年連続1位を獲得するほど。近年は海外からも多くの人々が訪れています。世界中の人を惹きつける、トヨタ産業技術記念館の魅力に迫ります。

前編では、トヨタグループの礎である繊維機械について学べる「機械繊維館」を中心にご紹介していきます。

「トヨタ産業技術記念館」とは

トヨタ産業技術記念館のシンボルとして、ロビーに動態展示されている「環状織機」

トヨタ産業技術記念館は、1994年6月にトヨタグループ発祥の地である、名古屋市西区・栄生の地に開館。1911年(明治44年)に織機の研究開発のために創設した試験工場の場所と建物を利用して建設されました。

「トヨタ」と聞くと自動車をイメージされる方が多いかと思いますが、トヨタのはじまりは実は「繊維産業」からなんです。トヨタグループ創業者である豊田佐吉は、織機の発明に一生を捧げました。自動車製造に取り組み「トヨタ自動車工業」を創業したのは、佐吉の長男である豊田喜一郎です。

トヨタ産業技術記念館は、トヨタグループの礎である繊維機械から、日々進化し続ける自動車技術まで、トヨタグループの歴史と技術がまるごと知れる施設です。

トリップアドバイザーの

「工場見学&社会科見学」ランキング1位を、

4年連続で獲得!

トヨタ産業技術記念館は、世界最大の旅行サイト・トリップアドバイザーが選ぶ『旅好きが選ぶ!工場見学&社会科見学ランキング』で、4年連続1位を獲得しました。

『外国人に人気の日本の観光スポットランキング 2018』でも23位を獲得し、愛知県で唯一ランクイン。国内だけでなく、海外からも人気なスポットです。

トヨタのはじまりは繊維機械から

「繊維機械館」

館内には、「繊維機械館」と「自動車館」の2つの展示場があります。まずは、トヨタのはじまりである繊維機械について学べる「繊維機械館」へ行ってみましょう!

繊維機械館では、約3,500㎡もの広々とした空間に、初期の紡ぐ・織るための道具から、現代の繊維機械まで約100台を展示。ただながめるだけでなく、スタッフによる実演や動態展示など機械音や詳しい説明を聞くことによって楽しみながら学べるのが魅力です。

実演で学ぶ!紡機技術の発展

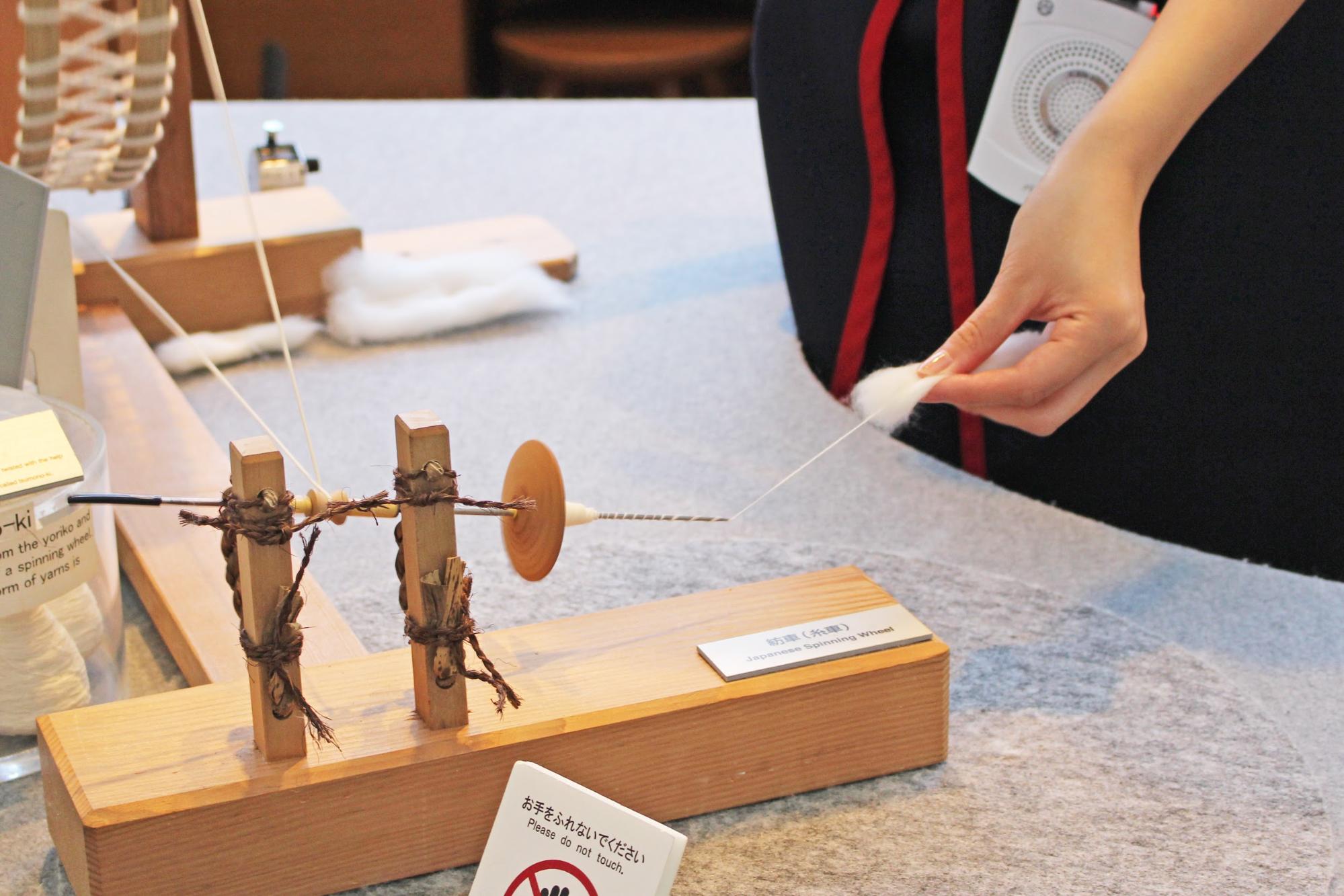

糸ができる原理が学べる「糸紡ぎ」

糸紡ぎの実演

ではさっそく実演を見学してみましょう。

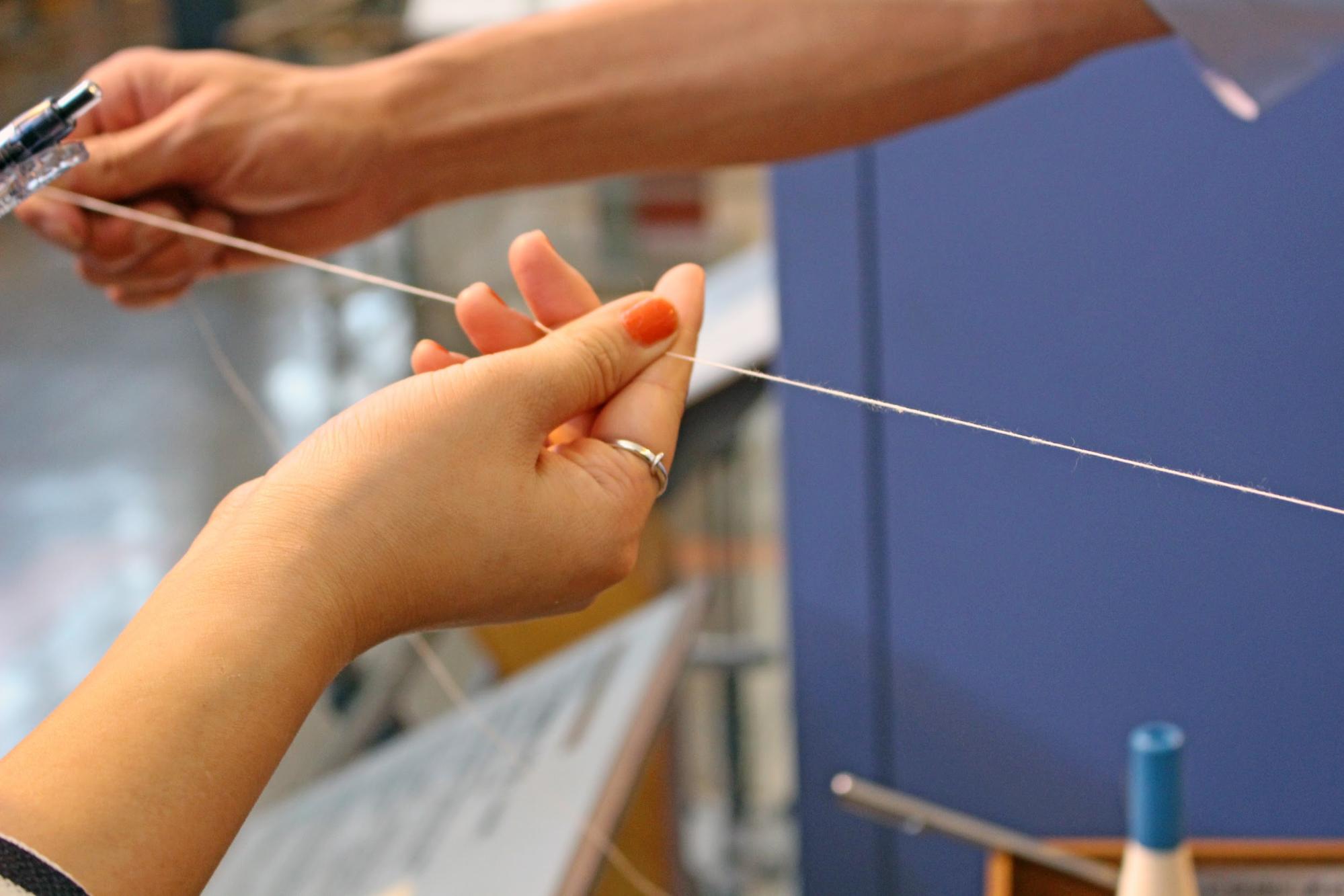

繊維機械館に入ってすぐの場所では、昔の道具を使用して綿から糸をつくる「糸紡ぎ」の実演がされていました。

「綿くりろくろ」を使って、乾燥した綿の実の種を取り除きます。

「綿打ち弓」の弦を振動させて綿の繊維をほぐし、紡ぎやすくします。ふわふわになりました。

最後に、綿から糸車を使って繊維を引き出し撚り(より)をかけて糸にし、巻き取っていきます。これで糸の完成。江戸時代には、このように人力で1本1本糸を紡いでいました。

人間が最初に布を織ったのは、紀元前5,000年以前といわれていますが、紡ぐ・織るという基本作業は現代でも変わりません。その工程をいかに早く効率化するかという点で技術が進歩してきました。

一度にたくさんの糸がつくれるように「ガラ紡機」

明治初期には、一度に数十本の糸を同時に紡ぐことができる「ガラ紡機」が登場。ガラ紡機は、信濃(現在の長野県)の技術者である臥雲辰致(がうんときむね)によって発明されました。

操作中にガラガラと音がすることから、ガラ紡機と呼ばれるようになったそうだ。こちらも機械が実際に動いている様子を見学できます。

ガラ紡機では、綿打ちした綿を棒状の「よりこ」にして、つぼの中に入れ、このつぼの中から綿を引き出し、つぼを回転させて撚り(より)をかけ、綿をそのまま糸にしています。ガラガラという音を出しながら、糸がどんどんつくられていきます。

隣には手回しのガラ紡機(複製)があります。こちらは実際にハンドルを回して、糸づくり体験ができますよ。

西洋の技術を取り入れて「紡機技術の発展」

紡績に用いる原綿

日本で手回しのガラ紡機が発明された頃、イギリスでは既に機械紡績システムでよい糸を大量につくっていました。日本は西洋からその技術を導入。西洋から導入された綿紡績機は大部分が機械化され、主に5つの工程で構成されています。

① 混打綿(こんだめん) 綿を混ぜ、繊維をほぐす

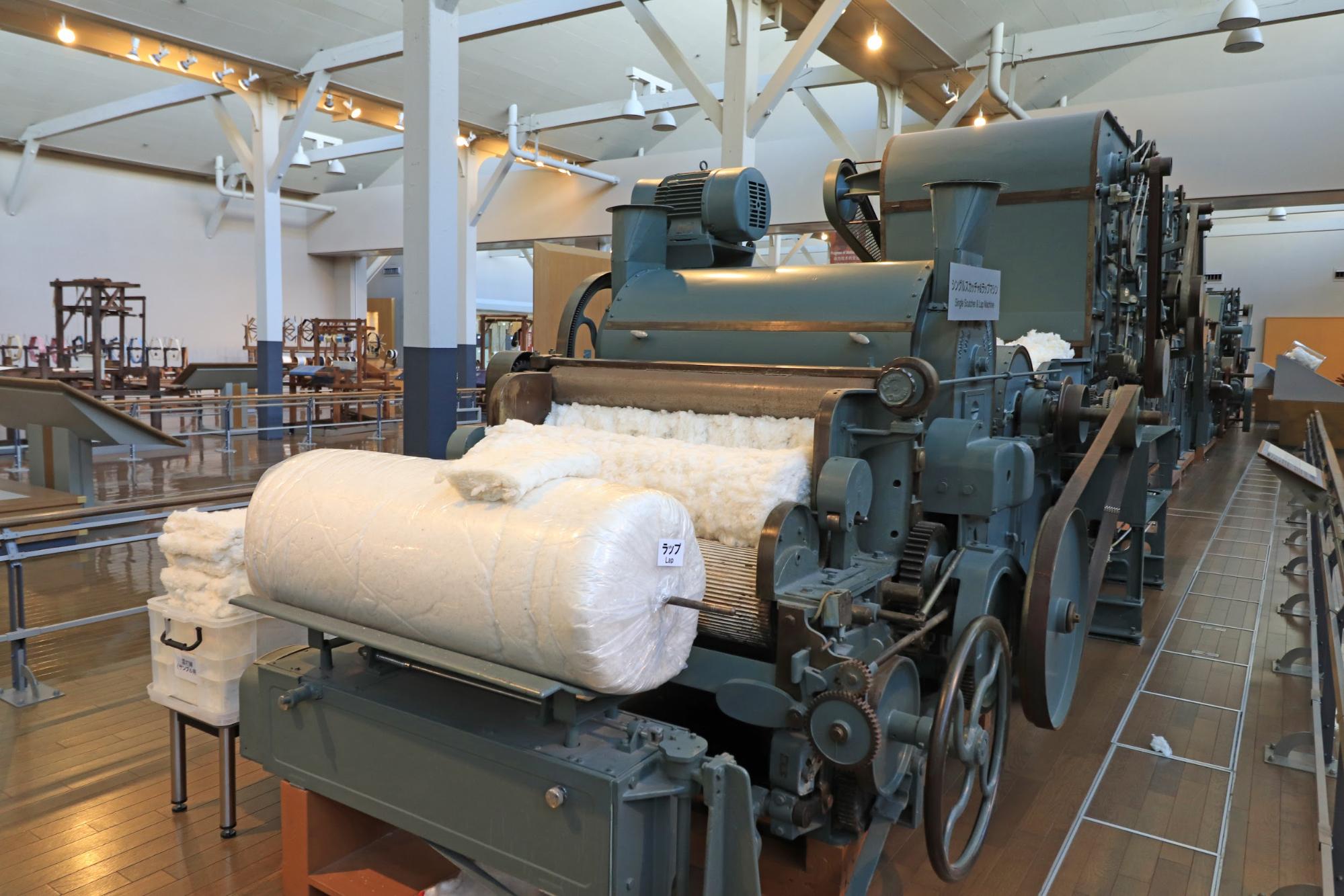

混打綿機

シート状の「ラップ」

最初の工程は「混打綿(こんだめん)」。

数種類の原綿を細かくちぎり、コンベアに乗せ、機械の中で混ぜ合わせます。細かくほぐしながらゴミなどを取り除き、シート状の「ラップ」をつくります。

② 梳綿(そめん) 繊維を梳る(くしけずる)

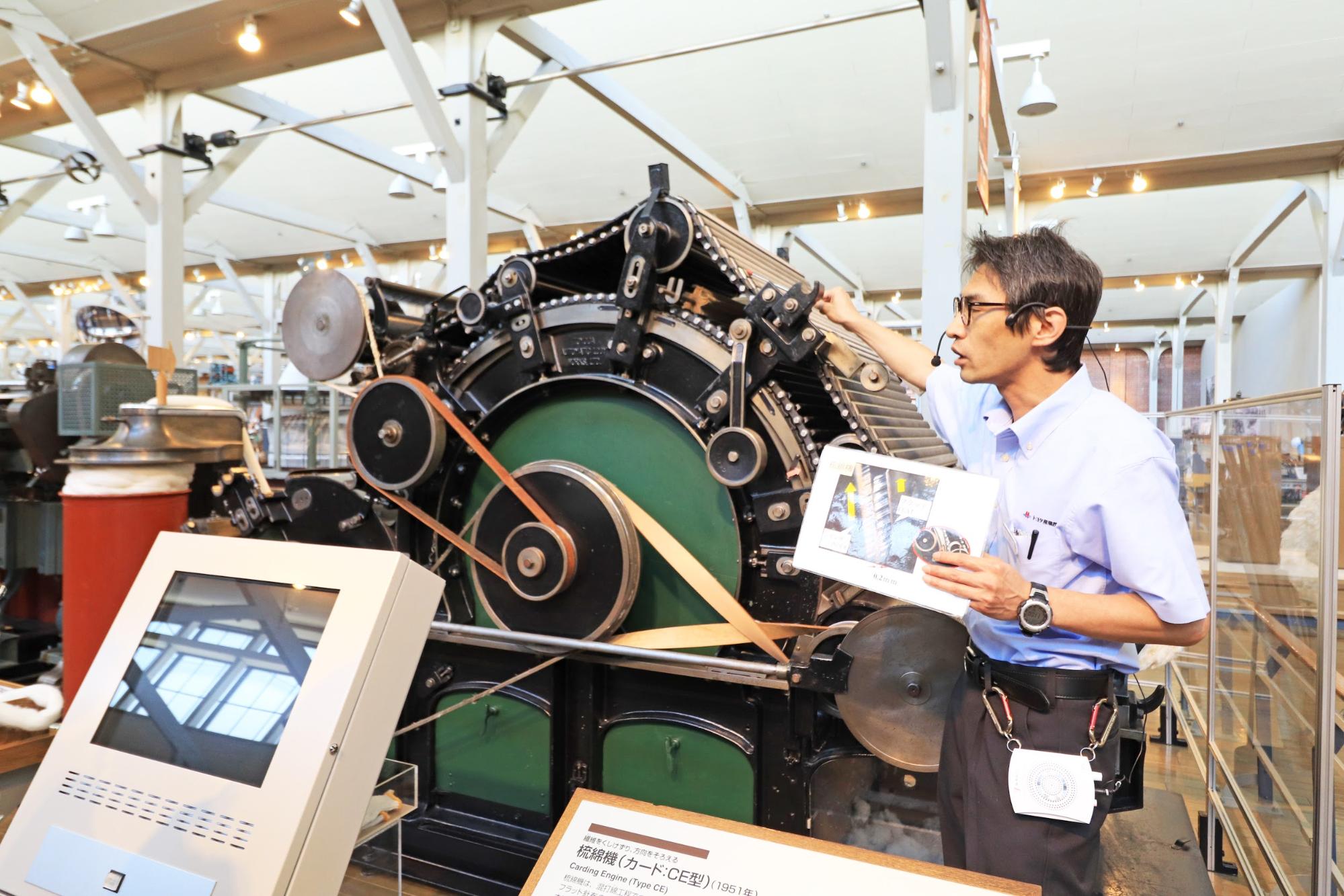

梳綿機

針布(しんぷ)

続いては、「梳綿(そめん)」の工程です。

高速で回転するシリンダーと連続した針布(しんぷ)の間に、先ほどつくったラップを通します。綿を梳(くしけず)り、繊維を平行にそろえ、混打綿機で取り除けなかった細かなゴミや短い繊維を取り除きます。

出てきた綿を集め「スライバー」と呼ばれるロープ状にします。かなりふわふわの状態になってきましたよ!

③ 練条(れんじょう) 繊維を引き延ばす

練条機

練条の工程では、品質の良い糸をつくるため複数のスライバーを引き伸ばして太さを均一にしていきます。同時に繊維の方向もそろえます。「綿50%・ポリエステル50%」などの糸は、この段階で違う素材のスライバーを合わせることでできるのだそう。

かなり糸のようになってきましたが、まだ引っ張ると繊維がほどけてしまいます。

④ 粗紡(そぼう) さらに繊維を引き延ばし、わずかに撚をかける

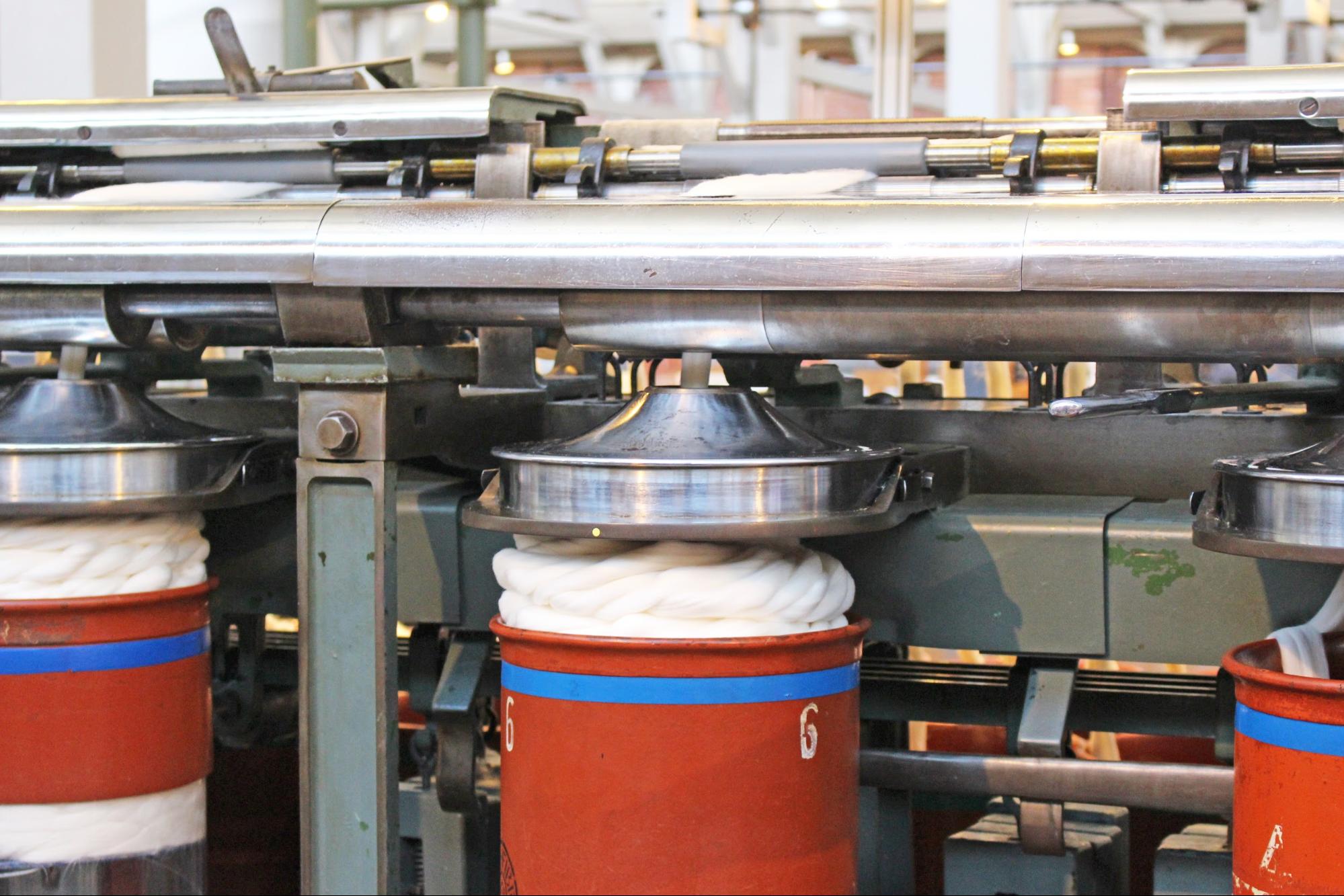

粗紡機

粗紡機でさらにスライバーを引き伸ばし、撚り(より)をかけて「粗糸(そし)」をつくっていきます。

⑤ 精紡(せいぼう) 糸の完成

精紡機(展示しているリング精紡機は、1955年に豊田自動織機製作所が製造したもの)

最後は精紡機で、粗糸をさらに引き伸ばして撚りをかけ糸をつくります。

5つの工程を経て、糸が完成しました!

実際に動いている機械を見ることができ、スタッフさんがわかりやすく解説してくださるので、楽しみながら学ぶことができました。最初に実演を見学した「糸紡ぎ」と原理は一緒ですが、目にも止まらない速さで糸ができていく様子は圧巻でした。