目次

10年ほど前だろうか、はじめて訪れたNY、念願のMOMAで「写真撮るのに集中しすぎじゃない?」香港人の友達にそう問いかけられた時、スマホに伸ばす私の手が止まった。

確かに。言われてみれば、その通りだった。

作品とその場で対談するのではなく、持ち帰った写真で友人と話すことが、ここにいる目的になっている。

前に立って作品と向き合う。

私と作品の対話は、ただぼーっと立ち止まって見つめ合うことからはじまった。

だって、難しいアート用語で語り合えるほどの知識もなければ、その作品を読み取る力さえもなかったのだから。

美術に興味を持ちはじめたばかりだった私には、到底理解できない用語がずらっと並んだ美術本に圧倒され、ページをめくることでさえ億劫に感じている時期があった。

そんな時に出会ったのが、表紙に私の大好きなエドワード・ホッパーの『Early Sunday Morning』が使われた『アートの入り口(アメリカ編)』だった。「一応、アートのことを軸にしているものの、芸術的なことを書いているわけではなく〜」と綴られた前書きに私の心が動いた。

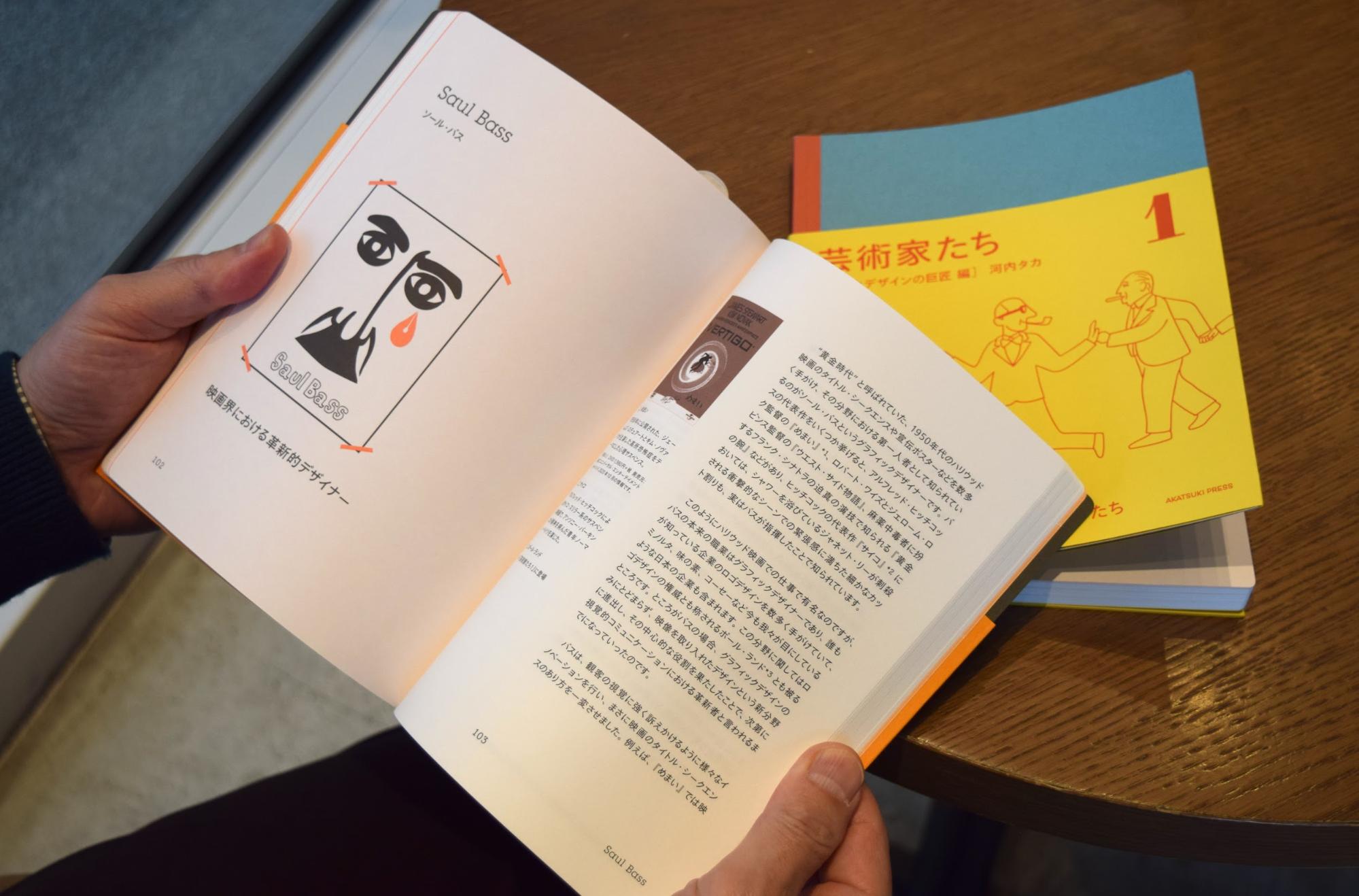

渡米を前に緊張で張り詰めた私の心を踊らせ、帰国後の凍ってしまいそうな心臓をマッサージしてくれた『アートの入り口』、そして昨年発売したばかりの『芸術家たち』の著者である河内タカさんにこれまでの半生を伺った。

サンフランシスコの美術大学

東京のコンクリートよりも、西海岸の夕陽を見てみたい

河内さん:「熊本の高校卒業してから、実家を出たい一心で、アメリカに行こうと思ったんだよ。もともとアメリカのものがとにかく好きでさ、特に音楽とか洋服とか。田舎の高校だったし、芸術のことは、何も分からなかったんだよね。アンディ・ウォーホルでさえも誰?って感じで。多くの人がそうだと思うけど、レコードジャケットのデザイン、イラスト、写真が僕にとってのアートの入り口。

当時読んでいた雑誌が、西海岸のライフスタイルやカルチャーをプッシュしていて、スケートボード、NIKE、Tシャツにジーンズ、それと大都会にバンバン生えてる椰子の木、夕方の浜辺のシルエット。とにかくカルフォルニア的なものに対する憧れが大きくて、東京なんかよりも、西海岸の夕陽をこの目で見てみたいと思ったんだよね。

僕の中で自然なトランジッションだったというか、渡米することは自分の気持ちの中ではそれほどハードルが高くはなかったという記憶があるよね、まあ若いし世間知らずっていうのもあったわけだけど」

受験できる大学が限られていて、結局英語のクラスを数ヶ月取らされ入学したのがサンフランシスコの美術大学。そこである教授と出会い、アートの世界へとのめり込んでいく。

河内さん:「ほとんどの教授たちがカリフォルニア出身で、彼らの生活リズム自体がそもそもゆっくりだったんだよね。で、一人だけイギリス人の先生がいて、ものすごくせっかちで、イギリスのシェフィールドという工業都市の鈍りで、まくしたてるように話すんだけど、ルネサンスから現代アートまで色々と教えてくれたんだ。ただ単純にかっこいいとか美しいだけではダメなんだって、もっと深いところまで追求することの面白さに興味が湧いてきて、それからどっぷりとアートだけの生活になっていったんだよね。その彼がいたから今の自分があると思っているほど」

大学卒業後、大学院へと進むものの、半年もしないで退学。アーティストになるためにNYへと向かったのは23歳の頃。

当時25歳、NYブルックリンで

アンディ・ウォーホル、キース、バスキア、メイプル・ソープ。黄金の80年代NYへ

河内さん:「当時、つまり80年代のNYは、今以上にアートのメッカだったんだよね。それに比べてサンフランシスコなんてはっきり言って田舎。だから、日本には帰らずに行く街はNYしか考えられなかったし、ぼくの後に何人か大学の友人たちも移り住んだんだ。

その時、付き合っていたアメリカ人の子、そしてフレディとオスカーっていう雄と雌の猫とブルックリンのフラットに引っ越した。ユダヤ人の多いエリアだったけど、庭付き、計7部屋もあって家賃がたったの350ドル。今では考えられないよね。

アーティスト、役者、ミュージシャン、小説家や詩人を目指していた友人たちと、よくパーティーをして騒ぎすぎて警察に通報されたり、あと泥棒にも数回入られたりもしたり。それでもその当時は、いい思い出しかない。

一緒に暮らしていた彼女が、メトロポリタン美術館で働いている昼間にぼくは絵を描くという生活。そのうちちゃんと生活できるぐらい絵も売れはじめてさ。やっぱり来てよかった、NY生活最高!みたいな感じになっていって。ぼくの友人たちもそうだったんだけど、先のことなんて全く考えてなかったかな。彼女がいて、猫がいて、そして絵さえ描ければそれで十分だったんだ」

アルバイトも辞めて、アートだけでなんとか暮らせるようになり、ギャラリーでの個展も定期的にできるようになったが、人生はなにが起こるかわからない。突然、バブルが弾けてしまう。所属していたギャラリーも潰れてしまい、アートのトレンドも、絵ではなく、ビデオ、パフォーミング、インスタレーションといったものが主流となっていき、生活の雲行きがだんだんと怪しくなっていった。

青春時代の終止符、日本との新たな関わり

河内さん:「そしてぼくの周囲を見渡すと、みんな少しずつ歳を取っていき、週末の夜明けまで遊んでいた連中が、結婚して郊外引っ越したとか、ビザが切れて帰国せざるを得なかったり。アート制作を継続することも難しくなり仕事に就いたりで、みんなそれぞれ状況が変わっていった時期がきたんだ。

ぼくも一生アートをやっていくんだろうなって思ってたら、予想もしていなかった壁にぶつかってしまった。自分たちが楽しんでいた時代がずっと続くわけではないと思い知った時だったな。どの世代にも起こり得ることなんだけどね。

無駄に広いアパートからも引っ越して、暮らしていくためにアートと関係ない仕事もしたりとかして。でも、アートしか知らない自分に「じゃあ、いったいなにがおまえにできるんだよ」ってことになっちゃうじゃないですか。たとえ絵を描かなくなったとしても、ギャラリーとか美術館に行ったりとかするのは好きだったし、まあそれが精神安定剤みたいな感じというか、やっぱりアートは好きだったんだよね。

しばらくそんな生活を続けてたら、たまたま渋谷の(当時)パルコギャラリーの担当者の人と出会って「いくつか面白そうな企画を考えてもらえませんか?」って言われ。それまでキュレーションっていう仕事はやったことがなかったんだけど、場数を踏んでいったらなんとかできるようになっていって。それからは、展示の度に年に何度も日本に帰ることになっていったんだ」

当時、渋谷系が一世を風靡し、ピチカート・ファイヴ、フリッパーズ・ギター、そして宇多田ヒカルがちょうどデビューした時期でもあり、何よりもストリートカルチャーがかなり盛り上がっていた頃だった。

パルコでキュレーションした展覧会のフライヤー

ギャラリーキュレーターへの転身

河内さん:「渋谷のビルの壁には、アメリカを真似したようなグラフィティがたくさん描かれたし、音楽やファッションにしてもとにかくストリートカルチャーがピークだった。ぼくも好きだったこともあってそれに合わせた展覧会を提案していた。バスキア展やKAWSの日本で最初の個展をやったり。10年以上関わらせてもらったんだけど、結局、そのパルコの仕事もなくなって、めまぐるしかった日々がパタッと静かになった時間があったんですよ。日本にもしばらく行かなくなった頃に、ちょうどリーマンショックが起こって、アート業界もグッと静かになった。

ぼく自身が、NYに居続けてまた何か新しいことをしようっていう気分でなかったということもあって、ちょっと環境を変えてみようかという軽い気持ちで帰国して、以来10年間を東京で暮らしてきたわけだけど、意外と心地いいんだよね」

帰国した2010年は、SNS時代へと移り変わる。その中でもFacebookが受け入れられるようになり、誰もが声を上げられるプラットフォームが確立する。

NYから東京に持ってきた画集や写真集、「アートの入り口」執筆の参考資料

Facebookの投稿から本の出版へ

河内さん:「日本に帰りましたって知り合いに伝えるためというか、ブログみたいな感じでFacebookに投稿しようと最初は思っていたんだけど、もっと実のあることというか、自分がアメリカで見てきたこと、体験したことについて書いたほうが自分のためにもなるなと思いたち、好きなアーティストのこと、思い出深いミュージアムやギャラリー、音楽や映画なんかを書きはじめたら、それがすごく面白くなって。

会社勤めしていたから毎朝5時に起きて書く、そして9時には出勤してという毎日。でも、数ヶ月すれば終わるんだろうなと思ってたんだけど、毎日の投稿を楽しみにしてくれている人もいてくれたので、その人達とやり取りも楽しかったし、結局、その投稿はそれから4年間も続いちゃったんだよね。

そしたら、とある出版社の人から「本を出さないですか?』ってメッセージをもらって、それが結局「アートの入り口」っていう書籍になったわけですよ」

分かりやすいアートのみかたをシェアしたい

河内さん:「書き言葉に関してはすごく気を使ったんだよね。語る感じで書きたかったし、そもそも芸術特有の難解な言葉を使って、高飛車で上から目線の書き方だったりすると、みんな読みたがらないと思ったしね。

ぼく自身、アートや写真のことは好きな自分が思う、誰にでも分かりやすいアートの見方をシェアできればな良いなっくらいな感じというか、ぼくと読む人と会話する感じにしたかったんだ」

「芸術家たち2『ミッドセンチュリーの偉人 編』」

河内さん:「これまで出したぼくの本は、ある意味、どれも自分を振り返る自叙伝的なものであり、例えば今回の『芸術家たち2』にしても、アメリカの西海岸で暮らし始めた理由と、自分がどうして「ミッドセンチュリー」が好きであるのかっていうのを検証する本でもあるんだよね。

自分がどこまで日本人なのかっていうのは怪しいけど (笑)、母国である日本とアメリカの関わりを自分なりに考えてみたかったし、一般的に日本で浸透しているミッドセンチュリーの定義にも少し疑問を感じていたりもしたしね。

25人の建築家やデザイナーたちの各々のストーリーを通して、第二次世界大戦後のアメリカで、ものすごくクリエイティブなムーブメントが起こり、それが契機となり一気に世界の中心になったということを伝えたかったんですよ。そんな革新的ともいえるデザインや素材におけるイノベーションがあったからこそ、今のアップルとかもそういった背景から生まれたと考えられるわけだしね」

ジャパニーズ・モダンを代表する剣持勇デザインの椅子と河内氏がNY時代に描いた絵

ミッドセンチュリーは、ジャパニーズ・モダンからの派生

河内さん:「チャールズ & レイ・イームズやジョージ・ネルソンやイサム・ノグチが作り出したミッドセンチュリーのムーブメントは、戦後すぐに起こったわけ。その戦争で日本は、敗北したかもしれないけど、精神面とか文化的には絶対に負けたわけではなく、歴史の深さや長さ、濃さはアメリカよりもレイヤーの層が厚いわけ。イームズやネルソンのデザインは、日本的な要素が多いに感じられるのも、彼らの中で日本の文化やデザインへの深い理解とリスペクトがあったからだと思うんだよね。

『アートの入り口(アメリカ編)』は、僕が実際に見て体験したアメリカのアートに対して、自分の知り得ることを最大限に書いたつもりで、一方の『芸術家たち』に関しては日本に帰国してから芽生えたアメリカへの愛情を綴った本になったと思う。そもそも好きなものだったたら、想いを込められるけど、嫌いなものだったら深いところまではそんなに踏み込んでいけないないでしょ?」

ミッドセンチュリーが愛され続ける理由とは

河内さん:「ミッドセンチュリーの家具がデザインされてから、すでに80年ぐらいが経ってるわけだけど、今もほとんど形を変えずに生産されているということ自体、信じられないほどすごいことだよね。大量生産であることが大きな課題であったから、合板や鉄やプラスチックなどを使い、場所を取らないようにスタッキングとかができるように設計されていた。そういうプロダクトは、時代が変わることで普通は淘汰されていくはずなんですよ。

でも、今でも変わらず愛されているのは、真っ向的なオリジナリティと圧倒的な想像力、発想力、テクノロジーの知識組み合わさってやっとできる奇跡的なものだったからこそ、今でも愛され続けているんだと思うんだよね」

長年使っているイームズの椅子

25歳の頃に買った椅子は分身

河内さん:「家具やプロダクトは、人とともに一緒に生きていくわけだから。何年かにわたって少しずつ買っていった方がいいと思うんだよね。20代の時に買った椅子を20年間使うと、それがまるで自分の分身みたい存在になるし。誰だって愛するもの、好きなものに囲まれながら生活したいだろうし、それぞれにストーリーがあるというのも良いなって思ってる。アートや写真、家具も自分が本当に良いと思ったら思い切って買う。投資目的とかじゃなくて、本当に自分が好きと思った物にはお金を出す。それが人として本当の成長に繋がるんじゃないかな」

アート=共通言語

河内さん:「アートからのインスピレーションっていうのは、グローバルって言うか、同じ共通言語を発見できるし、年代も人種の隔たりさえも無くしてくれると思っている。芸術のことを知っているだけで世界がすごく広がる。僕がアートが好きな大きな理由は、それに尽きるよね」

このインタビューで、一番使われてきた単語は“好き”。

好きを見つけて、好きに囲まれて生きる。

難しい用語や相手を論破する言葉なんていらない、自分がそれをみてどう感じるのか、好きなのか。

それが本当のアートのみかたなのかもしれない。

河内タカ

高校卒業後、サンフランシスコのアートカレッジへ留学。卒業後はニューヨークに拠点を移し、アートや写真に関する展示会のキュレーションや写真集の編集を数多く手かける。

2011年に帰国。これまでの著書には、自身の体験を通したアートや写真のことを綴った『アートの入り口・アメリカ編』、及び『ヨーロッパ編』(ともに太田出版)、『芸術家たち1・2』(アカツキプレス)がある。