日本三大稲荷として有名な、愛知県豊川市にある「豊川稲荷」。地元の人はもちろん、全国から、年間数百万人もの参拝者が訪れます。商売繁盛や事業繁栄、福徳開運の神様としても知られており、商売をしている方や経営者の方などがご祈祷をする姿を多く見受けられます。

今回は、豊川稲荷でお参りをしたり、豊川稲荷周辺にある表参道をお散歩しました!

目次

豊川稲荷ってどんなところ?

豊川稲荷は正式名を「妙厳寺(みょうごんじ)」と称した曹洞宗の寺院です。豊川稲荷で祀られているのは、鎮守・豐川吒枳尼眞天(とよかわだきにしんてん)で、稲を荷う姿から「豊川稲荷」という名で呼ばれるようになりました。

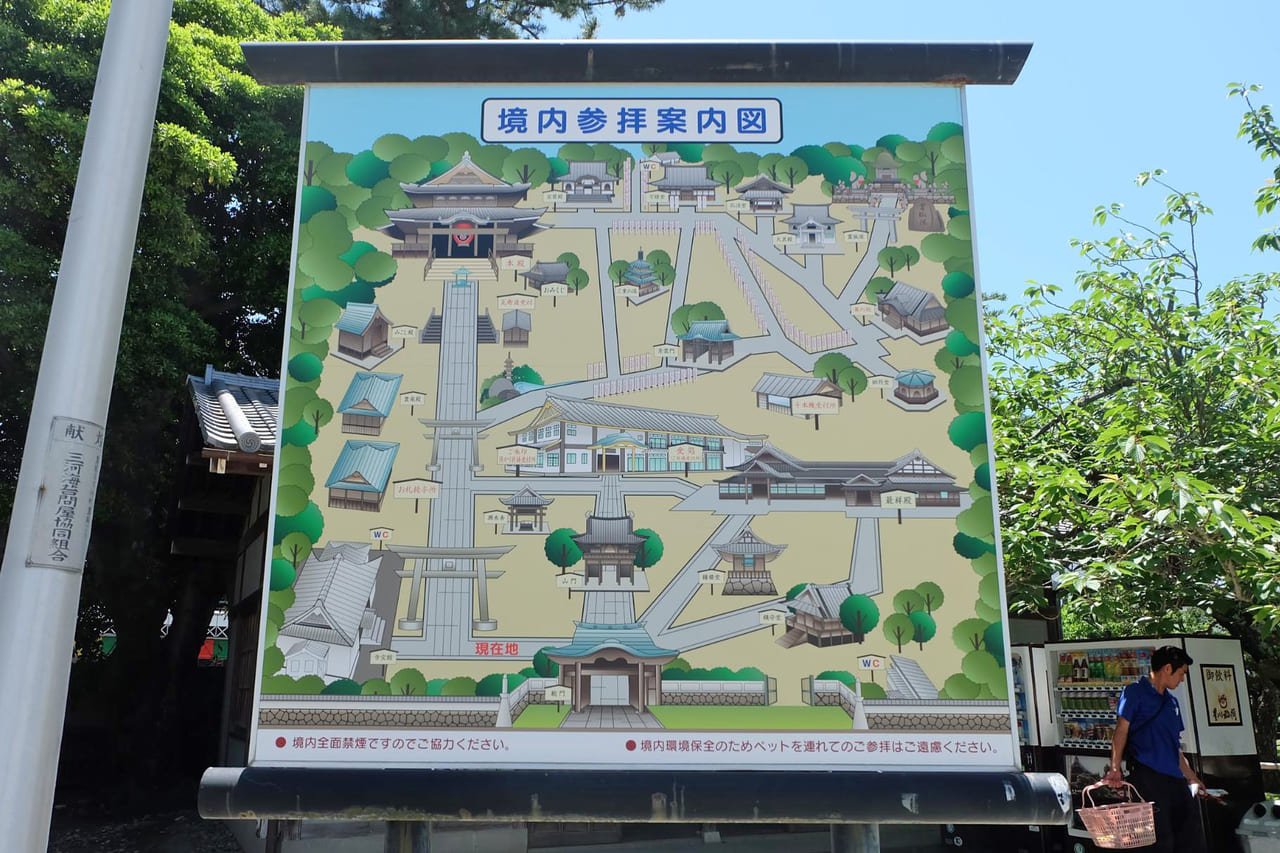

境内は12.72ha(31,151坪)という広さを誇り、大本殿やお狐さんが多く祀られている霊狐塚などがあります。

境内には歴史的建築物が多く点在

豊川稲荷は、電車ならJR飯田線「豊川駅」から徒歩5分、車なら東名高速道路「豊川IC」より車で約10分の場所にあります。

まず豊川稲荷の顔でもある「総門」がこちら。この総門は、開創から214年後の明暦2年(1656年)に一度改装し、現在のものは明治17年(1884年)4月に上棟改築されたもの。

門扉及び両袖の扉は、1,000年以上の樹齢を重ねた高さ4.5m、幅1.8m、厚さ15cmケヤキの一枚板で、ケヤキ独特の鱗のような杢目は、希少な木材としても知られています。

境内に入ると右手側にあるのが、この「鎮守堂」です。昔の神楽殿であったものを、昭和5年春に、本殿の落慶開帳に際して修築したもの。曹洞宗開祖 道元禅師の守護神として「白山妙理大権現」が祀られています。毎年5月と11月には大祭が行われており、お神輿をこの「鎮守堂」に安置するところでもあるそうです。

「鎮守堂」の横にあるのが、こちらの「鐘楼堂」です。総ケヤキ材のつくりで、近代の建造物としては優秀だと賞讃されています。正午と晩に打つ鐘の音は、4km以上の遠方まで響き渡らせており、地元の人からも愛されています。そして「除夜の鐘」の音としてもNHKを通じて全国に放送されています。

「鐘楼堂」の先にあるのが、天文5年(1536年)に今川義元公が寄進した「山門」で、豊川稲荷で現存する中で最古の建物。唯一の丸瓦葺造りの屋根の形が特徴的です。

本殿から奥へと進むと「奥の院」が。こちらは、文化11年(1814年)の建築物となっています。

本殿へと参拝しよう

総門をくぐって左に曲がると印象的な二つの大きな鳥居があり、手前から「一の鳥居」「二の鳥居」と呼ばれています。

「瀬水舎」で手と口を清めてお参りの準備を。

「二の鳥居」の先に見えてきたのが「本殿」です。

本殿に行くまでの間、木々に囲まれた景色も見どころです。歩くだけでホッと心癒されます。

こちらが「豊川稲荷大本殿」で、豐川吒枳尼眞天が祀られています。建物は総ヒノキつくりで、間口は19.35m、高さ30.6m、奥行38.59mで、丸柱は直径八寸(24cm)と、直径三尺(90cm)の、計72本を使用しています。

御真言として、「オンシラバッタニリウンソワカ」と参拝時に唱えるのが良いとされています。

圧巻!!狐がずらりと並んでいる「霊狐塚」へ

本殿奥へと進むと、大小さまざまな狐が800体以上祀られている「霊狐塚」と呼ばれる場所があります。

本殿奥へと進むと、大小さまざまな狐が800体以上祀られている「霊狐塚」と呼ばれる場所があります。

どんどんと進んでいくと……。

たどり着きました。木々に囲まれているので、なんだかとても涼しい!

その先に見えてきたのが、この鳥居と狐たち!ここが「霊狐塚」です。

もとは、納めの狐像を祀る場所だったのですが、「祈願成就」のお礼として奉納された狐が祀られているそうです。あまりの数に圧倒されてしまいます!(御奉納を希望する方は、霊狐塚近くの千本幟受付を)

大きな福が舞い込む!「七福神みくじ」に注目!

豊川稲荷境内には、さまざまなパワースポットがありますが、巷では豊川稲荷境内にある「七福神みくじ」も人気があります!この「七福神みくじ」がある場所は、本殿の奥にあるこちらの「禅堂」です。

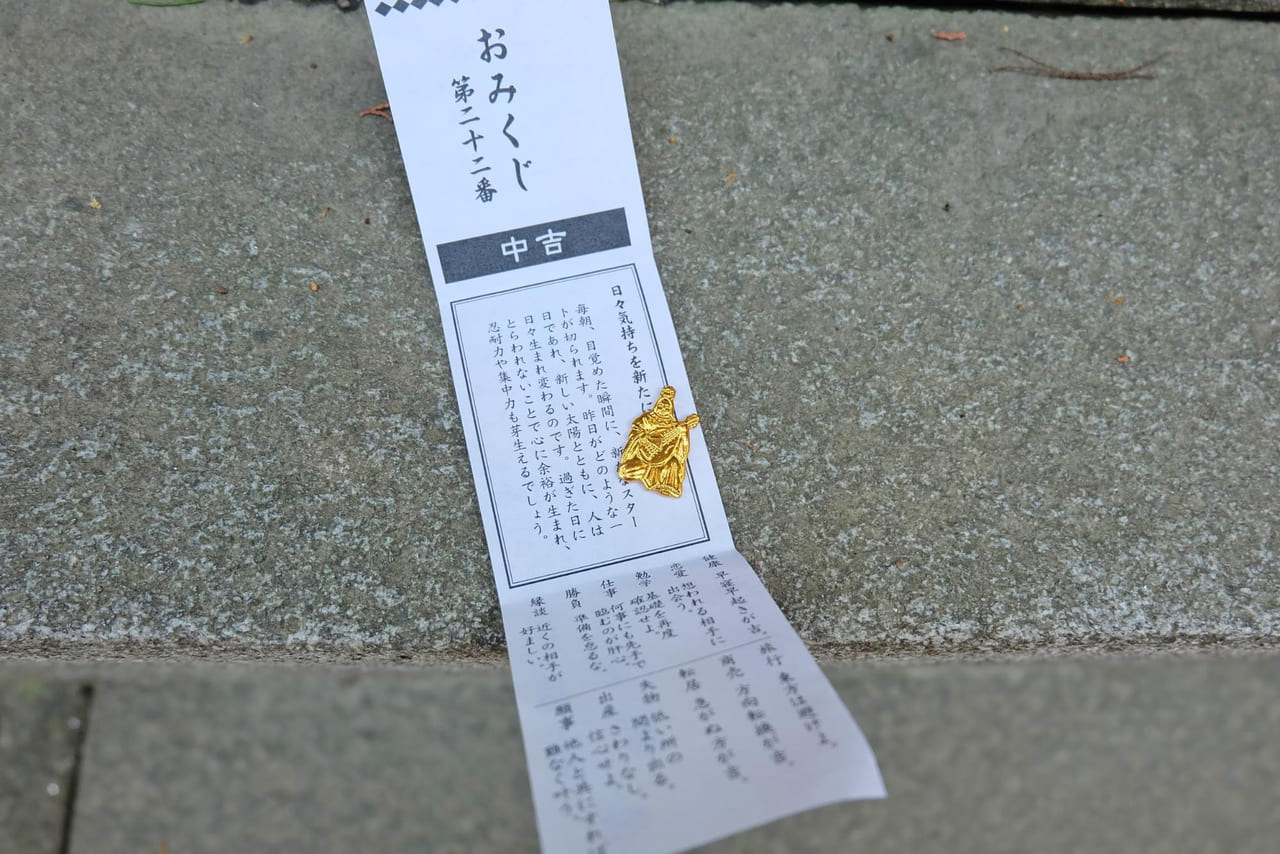

大きな福が舞い込む「七福神みくじ」は200円。筆者も、もちろんおみくじを引いてみました。

きちんと200円を奉納し、どれにしようかかなり迷った挙句、こちらおみくじに!!中にはおみくじと七福神金像の7種類の中からどれか1つ入っています。

ちなみに、七福神は

・開運、良縁、子宝の神様「布袋」

・商売繁盛の神様「恵比寿」

・勝負事の神様「毘沙門天」

・学問と財福の神様「弁財天」

・福徳と長寿の神様「福禄寿」

・豊作の神様「大黒天」

・長寿と幸福の神様「寿老人」

筆者が引いたのはこちら!学問と財福の神様「弁財天」が入っていました。このおみくじを求めて、遠方からはるばる足を運ぶ人も多いほど、大人気のおみくじです!

おさすり「大黒天」でご利益をいただく!

本殿奥にある「大黒殿」。こちらには「おさすり大黒天」があり、大黒天を撫でたりさすることで、仏のご利益をいただくとも言われています。

2体の大黒天様があり、撫でたりさすることができます。「オン マカ キャラヤ ソワカ」という御真言を唱えながら撫でてさすってください。

豊川稲荷周辺の表参道もおすすめ!

豊川稲荷を出ると、表参道と呼ばれるスポットがあります。お土産屋さんや食べ歩きができるお店や、可愛い小物や雑貨が並ぶお店などが軒を連ね、観光客にも人気の場所になっています。

まず最初にチェックしていただきたいのがこちらの「おきつね本舗」にある、おきつねバーガー。豊川稲荷へ訪れたら必ず食べて欲しいグルメの一つです。

こちらが「おきつねバーガー(320円)」。パリパリとしたお揚げとサクサクのカツがマッチ!2007年から販売を開始して、12万個以上を売り上げる名物商品となりました。

【おきつね本舗】

住所:豊川市門前町1

電話番号:0533-85-6922

営業時間:10:00~17:00

定休日:1月なし、2月~12月は火・水曜定休

http://www.okitsune.net/index.html

豊川稲荷といえば、やっぱり「いなり寿司」ですよね。こちらの「来恩(らいおん)」では、「開運七福神いなりセット(900円)」を楽しむことができます。

プレーン、一味、竹炭、黒糖、柚子、梅、抹茶の7色のいなり寿司が登場!七福神の色に合わせて作られており、お土産にも嬉しいですね。

【来恩】

住所:豊川市門前町10

電話番号:0533-84-8148

営業時間:11:00〜16:00

定休日:火、水曜

他にも表参道には、さまざまなお店で稲荷寿司を売っているので、食べ比べても楽しいですよ!

こちらは表参道内にあるお店「ainowa」。本格ジュエリー職人がつくる「幸せのプチリング(1000円〜)」が人気を集めています。豊川稲荷を参拝したあとは、プチリングをうつくってもらうのも良いでしょう!

【ainowa】

住所:豊川市門前町31

電話番号0533-56-9711

営業時間:10:00〜19:00

定休日:水曜

http://ainowa.net

豊川稲荷には本殿とともにさまざまな歴史的建造物や、開運スポットがあり、豊川稲荷周辺の表参道では食べ歩きやお買い物ができる場所も多くあります。毎年の初詣はもちろん、休日に豊川稲荷周辺の日帰り旅をするのもおすすめです!

【豊川稲荷】

住所 : 愛知県豊川市豊川町1番地

電話 :0533-85-2030

https://www.toyokawainari.jp

▼こちらも合わせてチェック!