目次

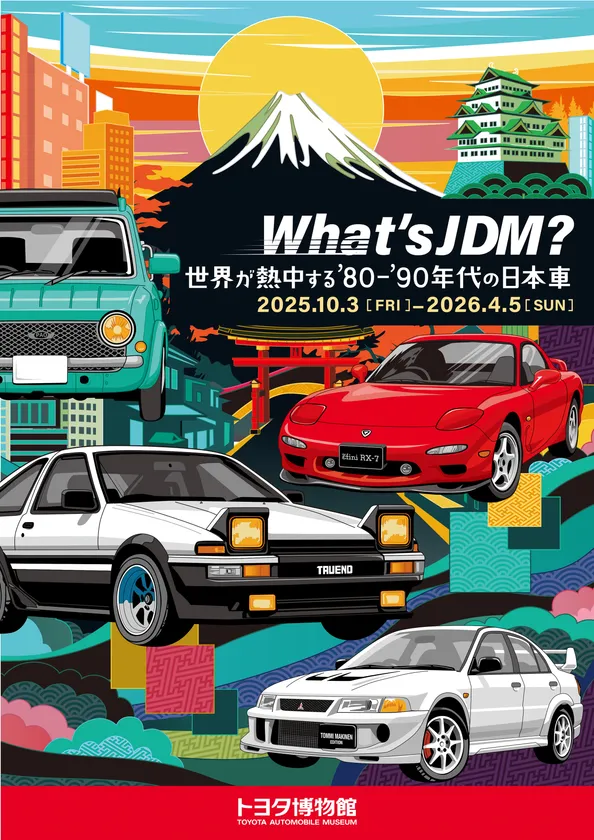

愛知県長久手市にある「トヨタ博物館」。

世界の自動車とクルマ文化の歴史が知れる博物館です。トヨタ自動車創立50周年記念事業のひとつとして1989年4月に設立されました。

“トヨタ”と名前がついていますが、トヨタ車だけでなく日米欧の代表的な車両約140台を展示。私たちの生活に欠かせない自動車がどのように誕生し、どのように進化してきたのかを、楽しみながら知ることができます。

さらに、自動車にまつわる資料が約4,000点展示されている文化館、年に数回開催される企画展、名物のカレーが味わえるレストランなど、みどころが満載。クルマ好きはもちろん、家族でのおでかけにもぴったりな施設なんです。

「T」をかたどった赤いオブジェが目印!

トヨタ博物館にやってきました!

車でのアクセスは、名古屋瀬戸道路 「長久手IC」より西へ0.4kmほど。公共交通機関の場合は、リニモ(東部丘陵線)「芸大通駅(トヨタ博物館前)」で下車(1番出口)、徒歩約5分です。

館内は「クルマ館」と「文化館」の2つに分かれています。

見学方法は自由見学ですが、より詳しく知りたいという方は1日1回行われているガイドツアーがおすすめ!無料で利用できる音声ガイドアプリもありますよ。

まずはクルマ館に行ってみましょう!

日欧米の約140台で自動車の歴史を一望

「クルマ館」

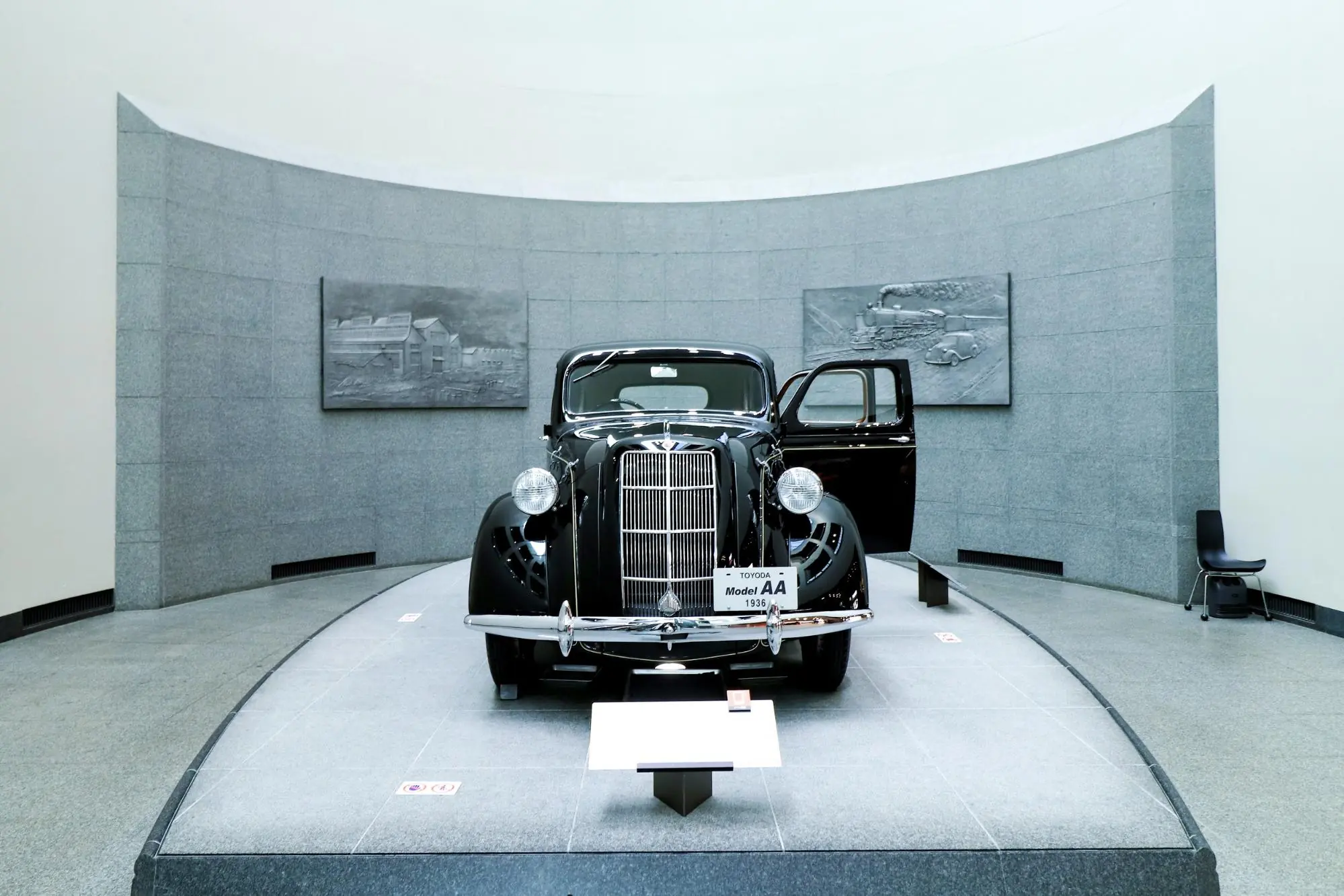

トヨタ自動車初の生産型乗用車「トヨダAA型乗用車(1936年|レプリカ)」

クルマ館では、19世紀末のガソリン自動車誕生から現代までの自動車の歴史を、世界の代表的な車両約140台を展示して紹介しています。

驚きなのが、そのほとんどが実際に動かすことのできる「動態保存」ということ。7名の専属整備士さんが全車のメンテナンスにあたっているのだそう。

自動車はどのようにして誕生し、進化してきたのか。その歴史をたどってみましょう。

自動車の黎明期から日本車の誕生

「クルマ館 2F」

クルマ館2Fでは、実用的なガソリン自動車の第一号から1950年代までの世界の自動車技術、文化の歴史を8つのゾーンに分けて展示・紹介しています。

自動車の夜明け

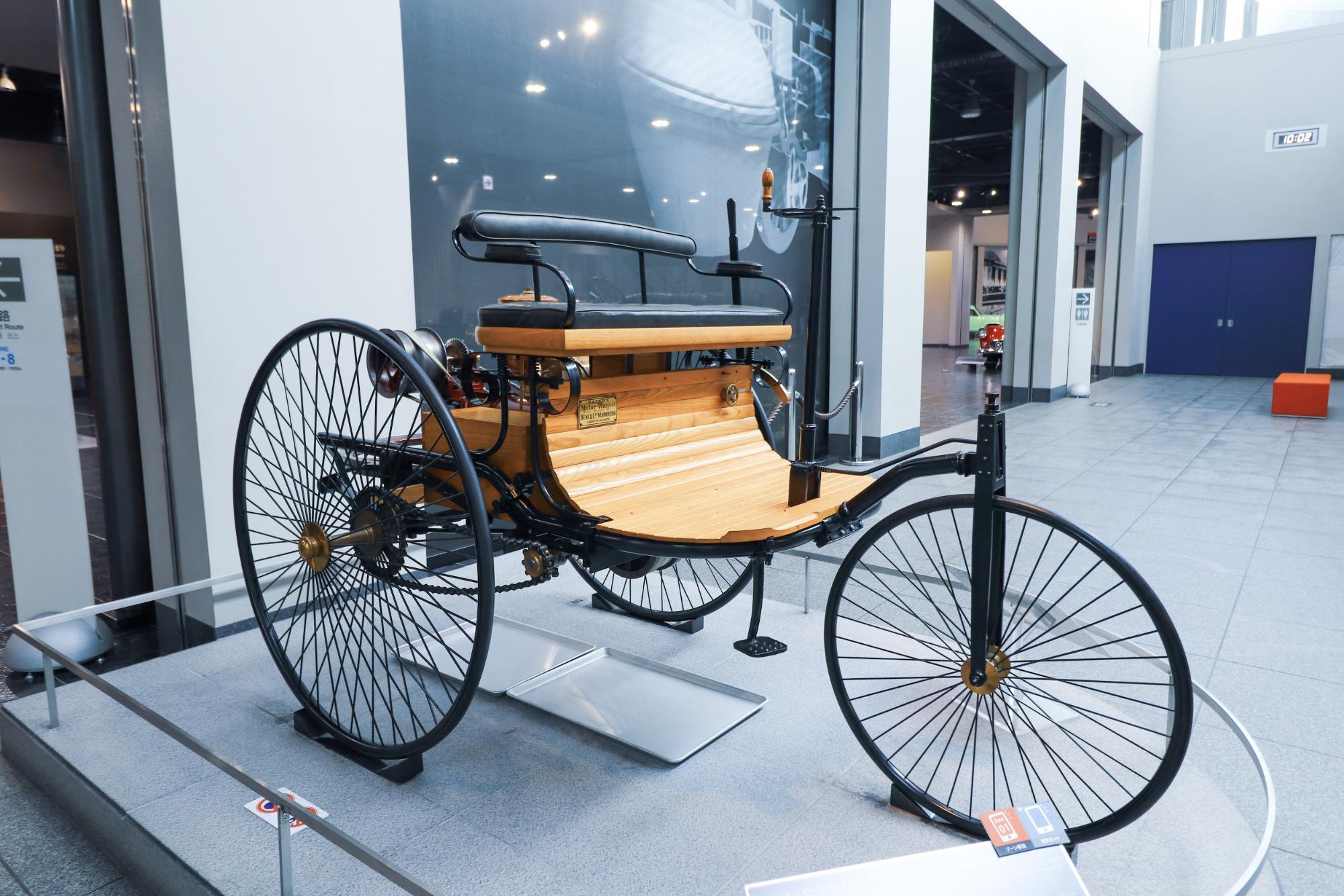

ベンツ パテント モトールヴァーゲン(レプリカ|1886|ドイツ)

まず最初に展示されていたのは、実用的なガソリン自動車の第一号といわれるベンツの三輪車。一見、自転車のように見えますが、後部にはエンジンが設置されていますね。

スタンレー スチーマー モデルE2(1909|アメリカ)

ベイカー エレクトリック(1902|アメリカ)

自動車のはじまりは18世紀にフランスでつくられた「蒸気自動車」。その後、19世紀中頃に「電気自動車」、19世紀後半に「ガソリン自動車」が誕生しました。

ガソリン自動車よりも前に電気自動車が誕生していたとは驚きです。しかし、当時の電気自動車は充電1回で走れる距離は80kmほどで、ガソリン自動車の発達とともに衰退していきました。

人力車(明治後期|日本)

その頃日本は、まだ人力車の時代。

19世紀末〜20世紀初頭に、日本にも自動車が持ち込まれましたが、産業的な基盤が整っておらず、本格的な生産にまではいたりませんでした。

T型フォードの登場により、自動車が大衆のものに

短期間で進化し続けた自動車ですが、非常に高価で一般庶民が持つことができませんでした。

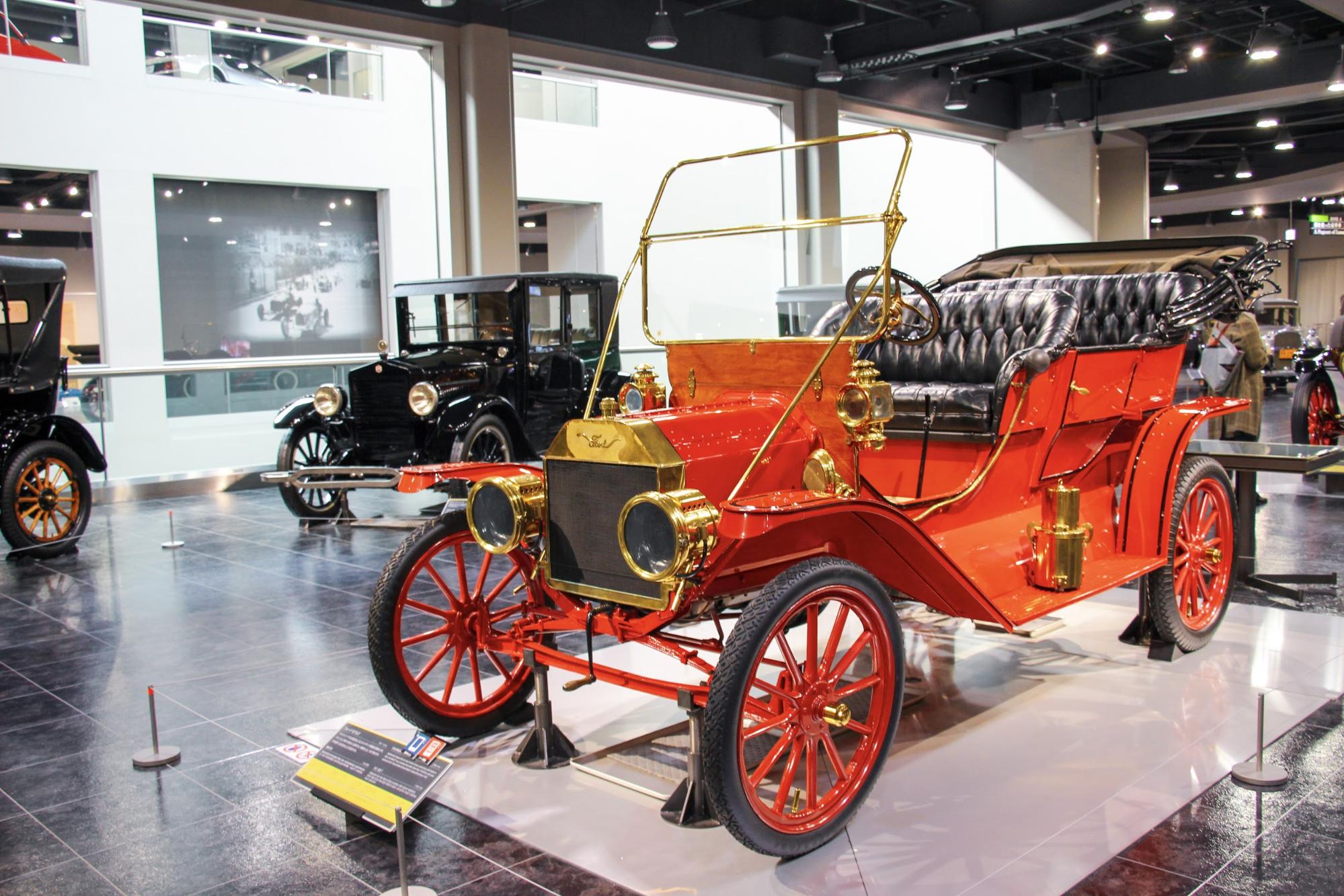

フォード モデルT(1909|アメリカ)

そんな中、自動車の大衆化のきっかけとなったのが「T型フォード」です!

簡素な構造ながら十分な性能を備え、ベルトコンベア式大量生産によるコストダウンを実現。1927年の19年間で1,500万台以上が生産されました。アメリカの8割の家庭で自動車を保有するほど、自動車のある暮らしが浸透。1910年代には500もの自動車会社があったというから驚きです。

人々を魅了した豪華車

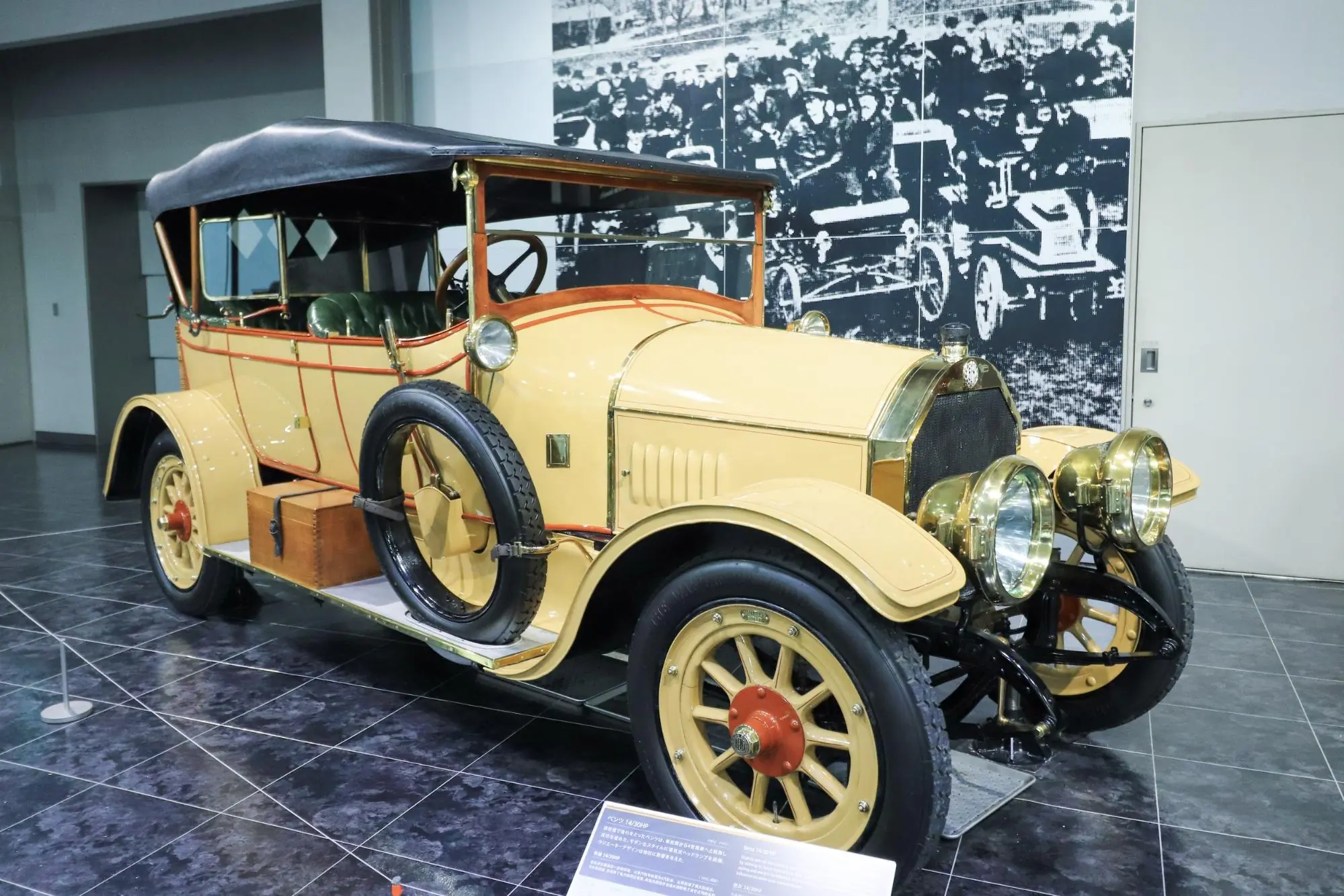

ベンツ 14/30HP(1912|ドイツ)

1920年代になると航空機開発で磨かれた技術が自動車にも生かされ、飛躍的な発達を遂げました。基盤技術の確立後、豪華車が続々と登場。オーダーメイドでつくられたものもあり、どれも豪華絢爛です!

デイムラー タイプ45(1920|イギリス)

例えば、こちらはイギリス王室や上流階級に愛用された「デイムラー タイプ45」。馬車と同様に、運転席がわかれています。車体後部のランドーマークも馬車のなごり。

イスパノ・スイザ K6(1935|フランス)

こんな珍しい車も。

フランスの高級車メーカー・イスパノスイザの最終モデル。こちらは、佐賀の鍋島家13代当主・鍋島直泰氏がシャシー(ボディがない状態)で購入し、自らデザインしたボディを約半年かけて日本の職人が製作・架装させたのだそう。

フロントガラスには車検証のシールが。

「ただカッコ良い車を展示しているわけじゃない。ここにある車にはすべて意味があるんです。」という副館長さんの言葉が印象的でした。

レーシングカーやスポーツカーの進化

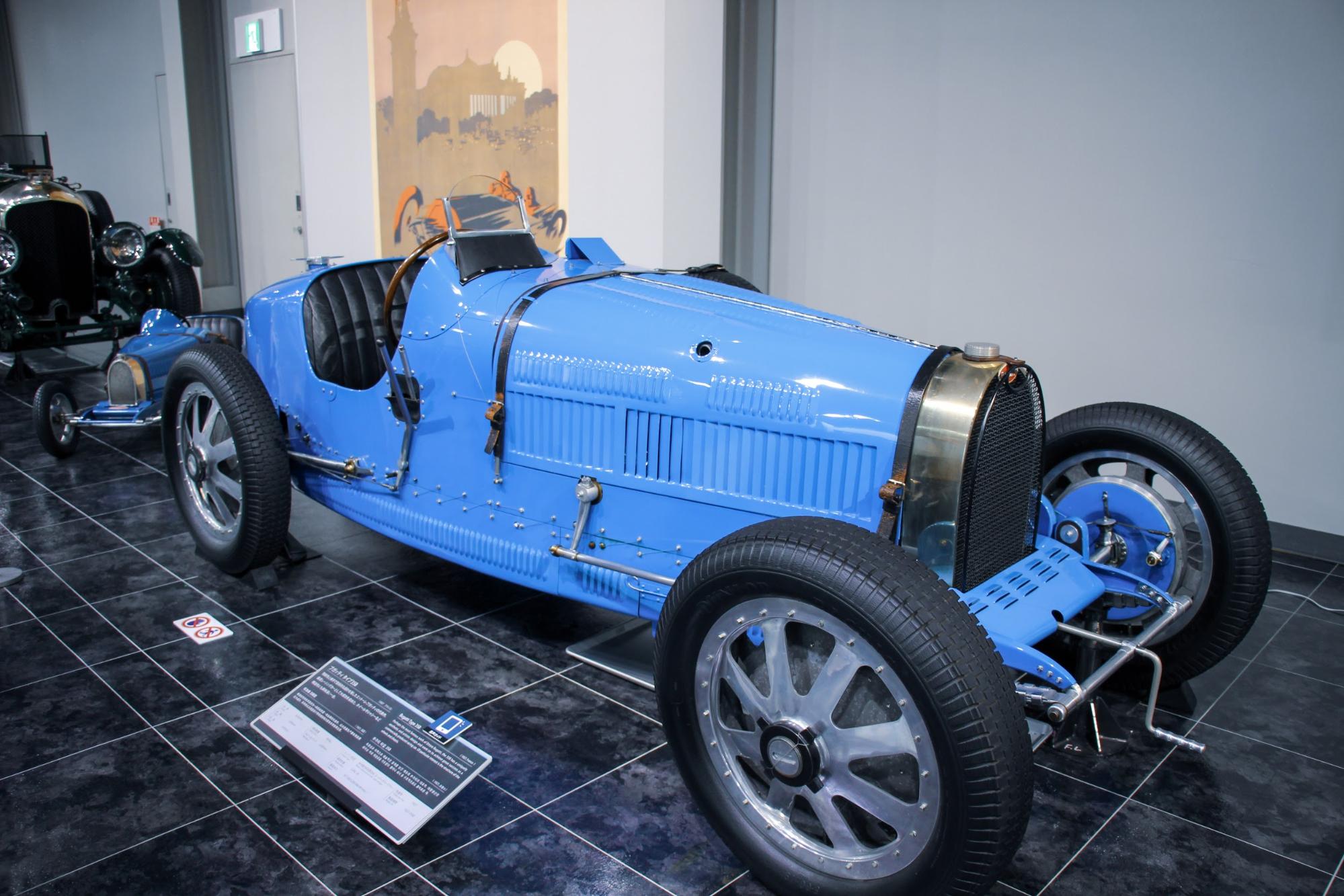

ブガッティ タイプ35B(1927|フランス)

ベントレー4 1/2リットル(1930|イギリス)

自動車の性能の優秀性を証明する手段として、自動車の誕生とともにはじまったレース。フランスは青、イギリスは緑というように、国際レースではナショナルカラーが制定され、各国のレーシングカーは国の名誉をかけて、性能を競い合いました。

実用車とは別の進化を遂げたレーシングカーやスポーツカー。どのような部分が異なるのでしょうか?

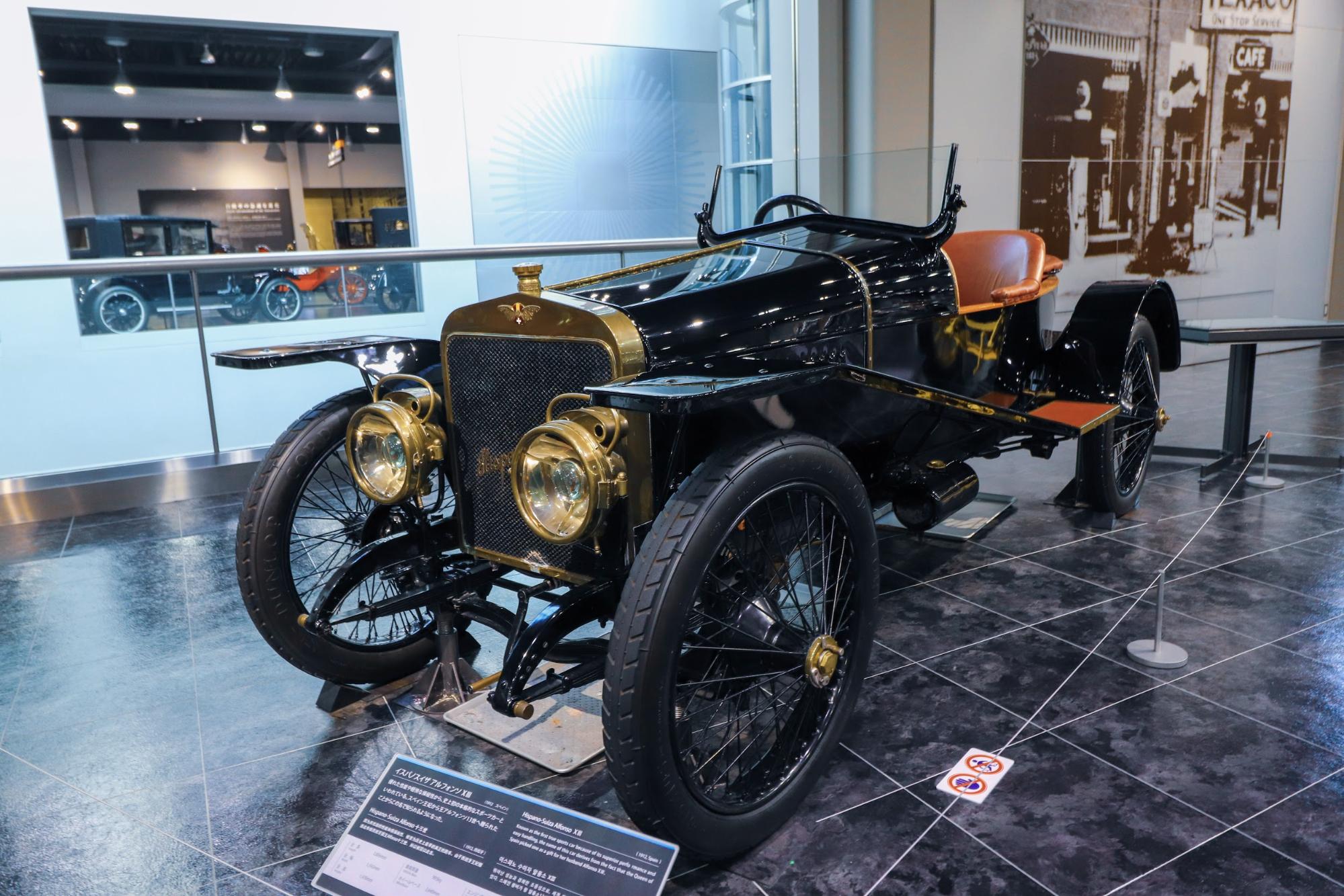

イスパノスイザ アルファンソⅧ(1921|スペイン)

史上初の本格的なスポーツカーといわれている「イスパノスイザ アルファンソⅧ」。運転席をみてみると、重心が低く、足が奥まで伸ばせるようになっています。

アルファロメオ 6C 1750 グランスポルト(1930|イタリア)

こちらは、車体から腕を出してハンドルが回せるようドアの部分にはクッションが。こうした技術の追求が、現在のレーシングカーやスポーツカーにもつながっているんですね。

トヨタ初の乗用車が登場!流線型時代

続いては、いよいよトヨタ初の自動車が登場しますよ!

トヨダ AA 型乗用車(1936|日本) レプリカ

1930年代になると、自動車のスタイルが「流線型」にデザインされるように。

トヨタ初の乗用車である「トヨダ AA 型乗用車」は、流線型のスタイルをいち早く取り入れました。お隣には、お手本にしたとされるアメリカの「デ ソート エアフロー シリーズSE」が展示されていました。ぜひ見比べてみてくださいね!

さまざまな自動車文化の共演

1930年代後半には、欧米各国で個性的で高性能な自動車が数多く登場しました。

ロールスロイス40 / 50SPファンタムⅢ(1937|イギリス)

ここで、通常では見学できない「ロールスロイス40 / 50SPファンタムⅢ」の荷台部分を見せていただけることに!

後ろの荷台を開けてみると、荷物の出し入れがしやすいようレールが取り付けられています。

さらにその下は道具収納になっているんです。うつくしすぎます……!!見えないところにまで、とことんこだわるロールスロイスの強い想いを感じました。

では、クルマ館3Fへ行ってみましょう!

モータリゼーションの進展と多様化

「クルマ館 3F」

トヨペット クラウン RS型(1955|日本)

エスカレーターで3Fへ向かうと、クラウンの初代モデル「トヨペット クラウン RS型」が。日本に適した5人乗りの乗用車として開発されました。舗装されていない道がまだまだ多かった当時の日本。荒れ地にも対応した優れた乗り心地で人気を博しました。

3Fでは、1950年代から現代に至るまでの世界の自動車の進化と課題への取り組みなどを、5つのゾーンに分けて展示・紹介しています。

大型化するアメリカ車、コンパクトな欧州車、模索する日本車

最初のコーナーでは、左側がヨーロッパ、中央がアメリカ、右側が日本とそれぞれの国で誕生した自動車が並んでいます。

アメリカ車は、快適さと豊かさを求めて大型化していきました。

大型化する一方で、コンパクトなヨーロッパ車もアメリカで受け入れられるように。

1950年代の日本は技術面の遅れと、戦後の物資不足により、自動車開発が思うように進みませんでした。このように同じ時代の自動車を比較することで、世界の歴史や当時の国力を知ることができるんです。

日本での乗用車の普及

写真左)ダットサン サニー B10型(1966|日本)

写真右)トヨタ カローラ KE10型(1966|日本)

そんな日本も1960年代に入ると、生活水準の向上により経済成長が進みました。一般家庭でも自動車を持つことが浸透。

そんなマイカー普及に寄与したのが、ダットサンのサニーと、トヨタのカローラです。かなり現在の自動車に近づいてきましたね!

写真左)トヨタ 2000GT 後期型(1969|日本)

写真右)トヨタ スポーツ800 UP15型(1965|日本)

そして欧米に40〜50年遅れ、日本でもスポーツカーのブームが到来!

世界に誇る名車「トヨタ2000GT」は、1960年代のインテリアとともに、椅子に座ってゆったりと眺められるようになっています。これはたまりません!

ロータス エリート(1961|イギリス)

ここでも貴重な内部を見せていただけることに!

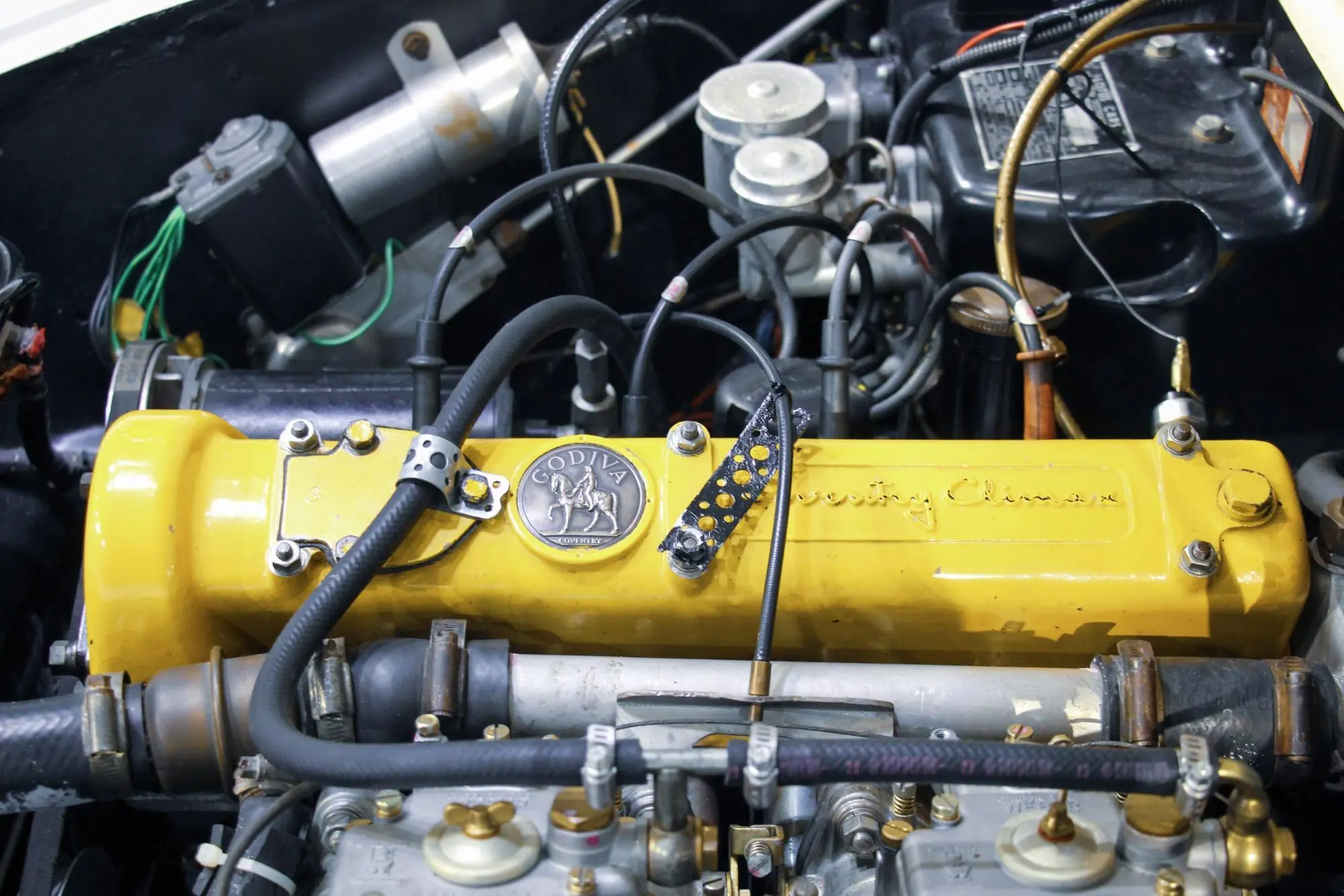

世界のスポーツカー愛好家を魅了したロータス初のGTカー「ロータス エリート」。ボンネットを開けてみると……

なんと「GODIVA」の紋章が!しかし、あのチョコレートブランドとは関係がないのだとか。

紋章の理由は、エンジンがGODIVA伯爵夫人の伝説の地「コヴェントリー」でつくられたから。コヴェントリー市では、GODIVAを市の紋章としているんです。年に数回しかお披露目されないという貴重な内部を見せていただきました。

試練の時代、社会的課題への対応

ホンダ シビック CVCC(1975|日本)

世界中で自動車が普及する一方、交通事故や大気汚染などの社会問題に直面することに。自動車にとっては試練の時代となりましたが、環境・安全技術の急速な発展のきっかけにもなりました。

例えば、こちらのシビックCVCCは、当時達成不可能と言われていたアメリカの排出ガス規制「マスキー法」を世界に先駆けてクリア。欧米車に40〜50年の差があった日本車が世界中で注目されるようになったのもこの頃からです。

三菱 アイミーブ(2011|日本)

クルマ館の最後には、電気自動車が並んでいました。19世紀中頃に誕生した電気自動車が再び注目されているなんて、なんだか不思議です。

蒸気・電気・ガソリン、どの資源が良いのか再び考える時代がきているのかもしれませんね。

お次は文化館に行ってみましょう!文化館へは連絡通路でつながっています。