目次

愛知県あま市を代表する伝統工芸品「七宝焼」。七宝焼とは、金属の表面に色とりどりのガラス質の釉薬をのせて焼き上げたもの。今回ご紹介する「あま市七宝焼アートヴィレッジ」は、七宝焼について、見て・触れて・学んで、七宝焼をまるごと楽しめる施設なんです。

施設内の「七宝焼体験教室」では、オリジナルの七宝焼をつくることもできます。今回は実際に七宝焼づくりにもチャレンジしてみました!

名古屋駅より車で約20分ほど

「ふれあい広場」訪れた平日の夕方の時間帯には、地域の子どもたちが遊んでいました。

あま市七宝焼アートヴィレッジは、七宝焼の作品鑑賞や制作工程の見学などができる「七宝焼ふれあい伝承館」と、散策路や広場など来館者の憩いの場となる「ふれあい広場」があります。

「七宝焼ふれあい伝承館」は、導入ゾーン・作品展示ゾーン・動態展示ゾーン・七宝焼体験ゾーンの4つのエリアで構成されています。まずは、七宝焼の歴史について学べる「作品展示ゾーン」へ行ってみましょう!

七宝焼の歴史や技術が学べる!

「作品展示ゾーン」

常設展入り口

「作品展示ゾーン」では、常設展示室と企画展示室に分かれ、江戸から昭和初期の作品を中心とした尾張七宝の名品や道具を展示しています。

「七宝物語」尾張焼の歴史

七宝物語

常設展の最初のエリアでは、「七宝物語」と題し、七宝焼の歴史が紹介されています。

七宝焼は、紀元前の古代メソポタミア文明や古代エジプト文明にも似たものを見つけることができます。これがシルクロードを通り、中国を経て、日本に伝来されたといわれています。

七宝町(あま市として合併する前の地名)で七宝焼がつくられるようになったのは、江戸時代末期のこと。当時、名古屋に住んでいた梶常吉氏がオランダの七宝皿を研究し、1833年に七宝焼のつくり方を解明したことからはじまります。

1893(明治26)年、アメリカ・シカゴ万博に出品された尾張地方でつくられた「七宝の帽子掛けと花瓶」

繊細な装飾が見事です!

七宝焼に大きな窯は必要ありません。農作業がひまになる時期にもできる作業であったことから、当時農業しか産業がなかったこの地域で盛んになったのだそう。七宝町だけでなく名古屋市内でもつくられるようになると、この地域の七宝焼は「尾張七宝」と呼ばれるようになり、全盛期には200軒もの窯元が存在していたほどの産地となりました。

「七宝の魔術」七宝焼ができるまで

続いてのエリアでは、七宝焼の製作工程を道具により紹介しています。七宝の製作は工程ごとに違う職人が担当する分業が基本。現在でも機械化できる部分は少なく、職人の長年の経験をもとにして手作業でつくられています。

では七宝焼ができる工程を見てみましょう!

①原型をつくる(素地づくり)

七宝焼の素地は、金属板を木槌(きづち)や金槌(かなづち)で叩いて形をつくります。一見陶器のように見える七宝焼ですが、金属がベースなのがわかりますね。

②構図の基本をつくる(絵付け・植線)

素地の表面に筆を使って墨で下絵を描きます。墨で描いた下絵の上に銀線や真鍮線などの金属線を立てて植え付け、輪郭をつくっていきます。この工程を「植線」といいます。

同じ模様を何度も筆で描くのは大変ですよね。そこで、同じ模様を大量につくる際には、このような下絵付け用のスタンプが使用されていました。

③釉薬で色を付けていく(施釉)

続いては色をつける工程。金属線で仕切られた間に筆やホセ(竹べら)を使い、各色の釉薬をのせていきます。釉薬は、粉末にしたものに、水とふのり(海藻からできたノリ)を加えて使います。

釉薬を差し終わったら、窯で焼き上げます。焼成することにより、釉薬がとけて表面にガラス状になって張り付き、七宝焼のツヤっとした仕上がりになるんです。

④段差がなくなるまで繰り返す(焼成)

左:施釉(一番差し) 右:施釉(二番差し)

七宝焼は一度焼いて終わりではありません。

金属線との段差がなくなるまで、釉薬差しと焼成の工程を3〜7回も繰り返します。なんとも根気のいる作業です。

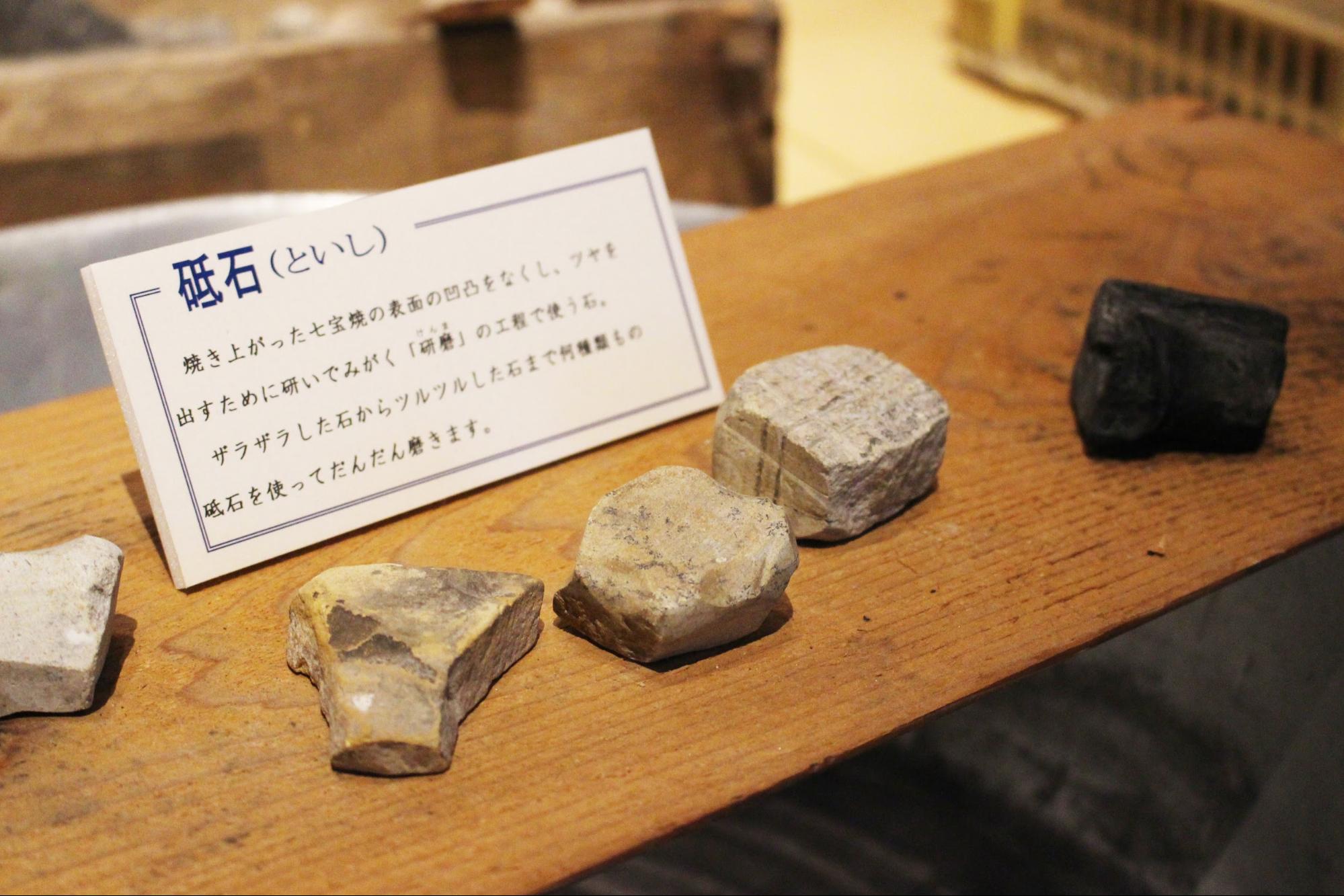

⑤ 最後の仕上げ(研磨・覆輪付け)

左:研磨 右:完成

左:研磨 右:完成

最後の仕上げは、研磨と覆輪(ふくりん)付けです。

まずは、研磨。焼きあがった七宝焼の表面を滑らかにして光沢をだし、金属線をはっきり見せるために表面を磨きます。

続いては覆輪付け。研磨を終えた花瓶の口元と底の部分は金属がむき出しになっています。そこで、銀や銀メッキした真鍮のリングを付け仕上げます。これで、七宝焼の完成です!

「美を求めて」さまざまな技法紹介

こちらでは、七宝焼の技法を作品とともに紹介されています。

近代では、植線に着目したもの、素地に着目したものなど、さまざまな技法が考え出されています。そのきっかけとなのは、明治初期に来日していたドイツ人化学者ワグネル氏による、光沢のある色鮮やかな釉薬の開発です。その結果、現代のような色彩豊かな作品がつくられるようになり、新しい技法が次々と生み出されていったのだそう。

いくつか技法をご紹介していきます。

「山鳥菊萩あやめ文四面取壺」

例えば、こちらの作品は植線によって、図柄の細部まで表現されています。

盛上七宝

盛上七宝とは、研磨の工程の途中で、盛り上げたい部分にのみ釉薬を差し焼成する技法。模様の部分が立体的に盛り上がっています。

「磁胎七宝湯呑5点セット」

七宝焼は、金属の素地が使われるのが一般的ですが、「陶磁胎七宝」では、素地に陶器や磁器が使われています。明治前期に盛んにつくられた製法ですが、時間の経過により表面に亀裂が入ってしまうことなど、釉薬と素地の相性がよくないため、生産されなくなってしまったのだそう。

「花模様中皿」

七宝焼といえば、つやっとした仕上がりをイメージしますが、このように光沢がないものもあります。こちらは、光沢のない不透明な釉薬を使用した技法「泥七宝」。泥のような濁った感じがするので、この名で呼ばれています。

「本銀地黄色壺」

素地に銀を使用する「銀胎七宝」。銀胎七宝は、素地が白く明るいので、透明・半透明の釉薬の発色が良いのが特徴です。とても鮮やかな色合いですよね。

「四寸省胎七宝」

こちらの花瓶はなんと表面が透けています。

「省胎七宝」という技術が使われています。銅の素地を酸で溶かし取り除き、表面の銀線と釉薬だけを残しています。厚さ1mmほどの銀線と釉薬だけでできている、とても繊細な七宝焼です。

「職人の技」尾張七宝の名品たち

最後のエリアでは、尾張七宝の名品たちが紹介されています。七宝焼というと、花瓶や装飾用の皿が有名ですが、それ以外にもいろいろな形のものがあります。七宝焼は、海外輸出向けにもつくられていました。そのため、マッチやたばこ入れなど、日常の実用品に七宝を施した道具もつくられていたのだそう。